Fettgedrucktes für schnell Leser…

Einleitender Impuls:

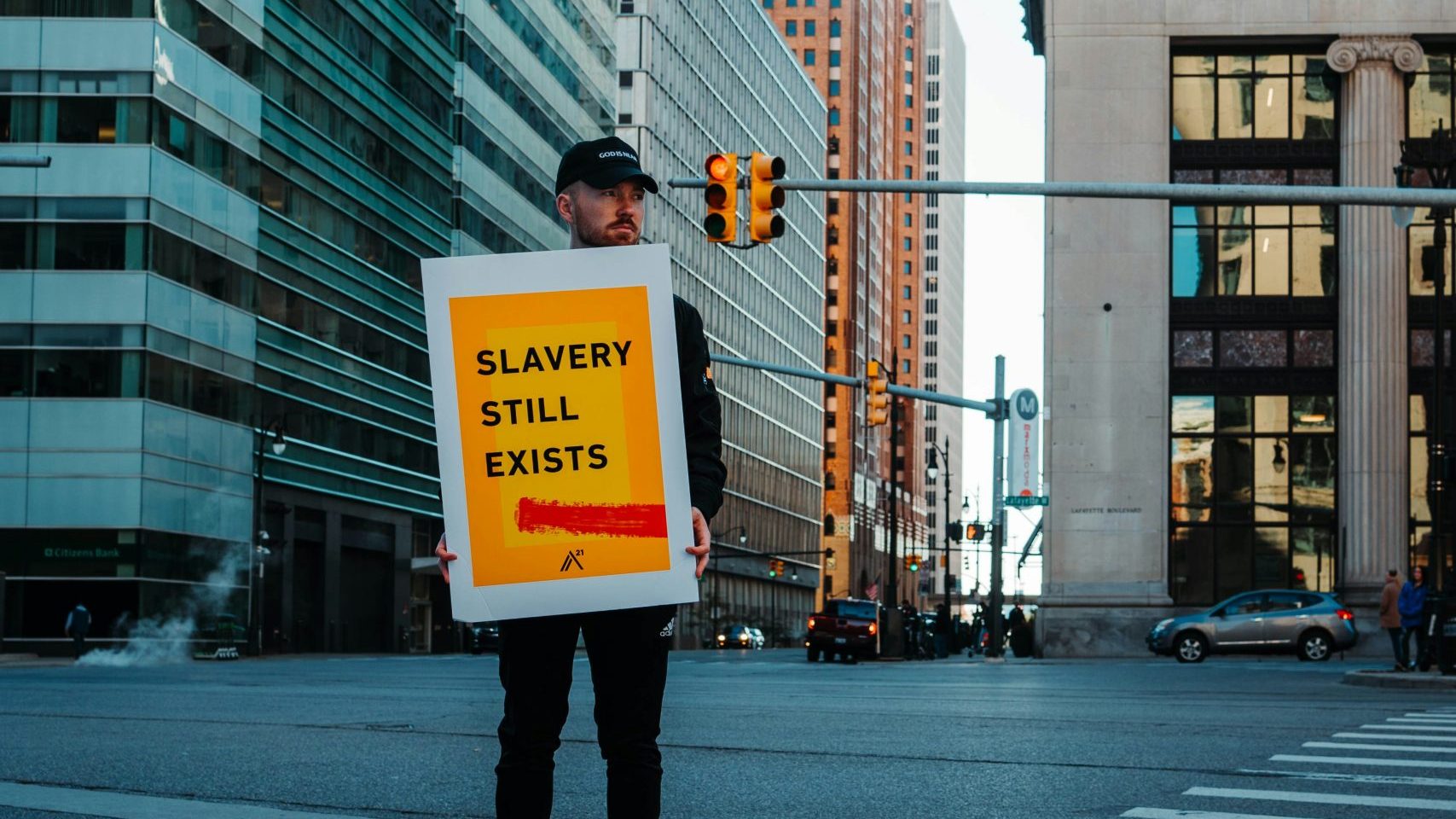

Das Ganze kannst du dir so vorstellen: Eine kleine, lebendige Gemeinde irgendwo in Galatien, frisch im Glauben, begeistert von Jesus – und gleichzeitig total verunsichert. Denn plötzlich kamen Stimmen, die sagten: Glaube allein reicht nicht. Du musst dich beschneiden lassen. Die Reinigungsrituale einhalten. Die alten Abläufe befolgen. Sonst bist du nicht wirklich drin. Und das saß tief. Denn es traf auf einen inneren Schmerz, den viele kannten: die Angst, nicht genug zu sein. Die Angst, Gott zu enttäuschen. Und genau da beginnt religiöse Kontrolle. Nicht durch Gewalt – sondern durch Schuld. Paulus sieht das. Und er schreibt nicht als Theologe. Er schreibt wie jemand, der merkt: Wenn ihr das weiter glaubt, verliert ihr euer Herz. Euer Zuhause.

Denn was passiert, wenn ich mich durch Regeln, Rituale, durch Leistung definieren muss? Ich verliere den Zugang zu mir selbst. Zu meinen echten Bedürfnissen. Zu meiner Seele. Ich funktioniere. Aber ich lebe nicht. Und dann bin ich nicht mehr Kind – sondern Sklave. Getrieben von der Angst, etwas falsch zu machen. Aber Angst bindet – sie heilt nicht. Und das ist, glaube ich, das Zentrum dieses Verses: Jesus heilt nicht nur deinen Status vor Gott – er heilt deine Seele. Und eine geheilte Seele denkt anders. Fühlt anders. Sie lebt nicht mehr aus Schuld oder Scham, sondern aus Vertrauen. Gefühle sind Kinder unserer Bedürfnisse – und wer sich geliebt weiß, der fühlt anders. Und wer anders fühlt, handelt auch anders.

Wie das aussehen kann? Vielleicht so: Du beginnst, dich selbst nicht mehr über deine Leistung zu definieren – sondern über deine Zugehörigkeit. Du brauchst keine perfekte geistliche Disziplin, um ein Kind Gottes zu sein. Du bist es. Jetzt. Und das verändert deinen Blick. Auf dich. Auf andere. Auf Gott. Es bringt Frieden – nicht die kitschige Sorte, sondern echten Frieden auf drei Ebenen: mit dir selbst, mit den Menschen um dich, mit Gott. Und wenn du dich heute fragst, ob das reicht – dieser Glaube, dieses Vertrauen, diese leise Hoffnung – dann erinner dich an das, was Paulus in Jesus gesehen hat: Kein Sklave kann lieben. Nur wer frei ist, kann sich wirklich einlassen. Und du bist frei. Jetzt.

Fragen zur Vertiefung oder für Gruppengespräche:

- Lebst du aus Angst, etwas falsch zu machen – oder aus Vertrauen, dass du geliebt bist? Diese Frage zielt auf den inneren Antrieb deines Glaubens: Bist du eher getrieben oder getragen?

- Wie zeigt sich deine Zugehörigkeit zu Gott konkret im Alltag? Diese Frage lädt dich ein, ehrlich und konkret zu werden: Wo wird sichtbar, dass du als Sohn oder Tochter Gottes lebst?

- Was würde sich in deinem Blick auf andere verändern, wenn du wirklich wüsstest: Ich bin ein Kind – kein Sklave? Diese Frage lädt zur Reflexion ein, wie sich deine Gottesbeziehung auf deine Beziehungen zu anderen auswirkt.

Parallele Bibeltexte als Slogans mit Anwendung:

Römer 8,15 – „Nicht mehr in Ketten.“ → Der Geist Gottes macht uns nicht zu Knechten, sondern erinnert uns daran, dass wir Kinder sind – mit allem, was dazugehört.

Johannes 15,15 – „Freunde, nicht Funktionäre.“ → Jesus ruft uns nicht in ein System, sondern in Beziehung – voller Nähe, Vertrauen und Offenheit.

2. Korinther 3,17 – „Wo der Geist ist, da ist Freiheit.“ → Echte Nachfolge beginnt dort, wo der Druck aufhört – und der Geist Raum bekommt.

1. Johannes 3,1 – „Kind. Geliebt. Gehalten.“ → Was für ein Geschenk: Nicht leisten, sondern annehmen. So sieht die wahre Identität in Christus aus.

Ausarbeitung zum Impuls

Nimm dir einen Moment, atme tief durch und lass die Worte wirken, die gleich kommen. Öffne dein Herz für das, was Gott dir heute sagen will – ganz persönlich. Ich bete.

Lieber Vater, manchmal fühlt sich das Leben an, als wären wir Erben, die noch unter Vormundschaft stehen, gefangen zwischen dem, was wir haben sollen, und dem, was wir wirklich leben. Danke, dass du uns durch Jesus gezeigt hast, dass wir nicht länger Sklaven sind, sondern deine Kinder, frei und geliebt. Hilf mir, diese Wahrheit nicht nur zu kennen, sondern sie zu leben, selbst wenn die Zweifel kommen oder die Angst, nicht genug zu sein. Lass mich den Geist spüren, der mich „Abba“ rufen lässt, weil du mein Vater bist, nicht nur im Glauben, sondern im Herzen. Danke, dass deine Liebe so real ist, auch wenn ich oft wackele. Bleib nah bei mir, auch wenn ich mich klein fühle, und erinnere mich daran, dass ich in dir groß bin. Im Namen Jesu, Amen.

Jetzt steigen wir gemeinsam tiefer in den Text ein und entdecken, was es wirklich heißt, Sohn oder Tochter Gottes zu sein – Schritt für Schritt, ganz ehrlich und nah.

Persönliche Identifikation mit dem Text und der Ausarbeitung:

In diesem Ersten Abschnitt geht es nicht darum, den Text zu erklären – sondern ihm zuzuhören. Es ist eigentlich der Letze schritt der Ausarbeitung gewesen, der den Ich nach allen anderen Schritten gegangen bin, die du danach lesen kannst… Ich stelle mir die leisen, ehrlichen „W“-Fragen: Was spricht mich an? Was bleibt unausgesprochen? Warum bewegt mich das gerade jetzt? Ich frage mich, wie dieser Vers meinen Alltag berühren kann – nicht theoretisch, sondern greifbar. Und ich spüre nach, was das mit meinem Glauben macht – ob es trägt, fordert, tröstet oder alles zugleich. Am Ende suche ich nicht die perfekte Antwort, sondern eine aufrichtige Reaktion: Was nehme ich mit – ganz persönlich, im Herzen, im Leben, im Blick auf Gott.

Also, bereit?

Ich weiß nicht, wie du hier gelandet bist. Vielleicht war es Zufall. Vielleicht war es ein Impuls. Vielleicht bist du einfach hängen geblieben. Aber du liest diese Zeilen – und ich will dich einladen, ein paar Minuten zu bleiben. Denn dieser Text will nicht verstanden werden wie eine theologische Gleichung. Er will gehört werden. Er will dich berühren – nicht weil er es muss, sondern weil er es kann. Und vielleicht, ganz leise, tut er das gerade.

Was dieser Text für mich bedeutet? Ehrlich gesagt, mehr als ich erwartet habe. Nicht, weil ich etwas Neues gelernt hätte – sondern weil ich etwas Altes wiederentdeckt habe. Es geht nicht um Regeln. Es geht um Beziehung. Und das ist kein Predigtthema, das ist ein echtes Ringen.

Ich bin nicht religiös aufgewachsen. Mein Zugang zu Jesus war nicht über Form, sondern über Sehnsucht. Als Teenager wurde ich Messdiener in einer katholischen Schule – keine große Bekehrung, aber eine Ahnung: Da ist etwas. Oder jemand. Und es zieht mich. Damals habe ich geglaubt, dass Nähe zu Gott sich durch Ordnung herstellen lässt. Wenn ich die richtigen Dinge tue, dann wird mein Leben richtig. Und wenn es schiefläuft, muss ich irgendwo etwas übersehen haben. Rückblickend war das kein Glaube – das war Kontrolle im frommen Gewand. Und irgendwie, obwohl ich längst anders lebe, spüre ich diese alten Gedanken immer noch.

Der Text sagt: Du bist kein Sklave mehr. Aber er sagt es nicht laut. Er schreit nicht. Er erklärt nicht. Er spricht wie ein Vater, der auf dem Sofa sitzt und einfach sagt: „Komm.“ Und ehrlich – ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre diese Einladung oft nicht, weil ich damit beschäftigt bin, alles richtig zu machen. Und Aufgepasst! Was der Text nicht sagt, ist auch wichtig. Er sagt nicht: Du musst erst heil sein, um Sohn zu sein. Er sagt nicht: Nur wer stark glaubt, gehört wirklich dazu. Er sagt nicht: Du musst alles hinter dir lassen, bevor du empfangen kannst. Er sagt: Du bist. Jetzt. Hier. Durch Christus.

Ich habe das selbst nicht sofort verstanden. Ich kam später als junger erwachsener in eine andere Kirche, ich war begeistert von der Klarheit, der Struktur, den Geboten. Endlich Orientierung. Endlich ein System, das mir sagt, wie Leben funktioniert. Und ja – das war echt. Aber es war nicht genug. Denn jedes Mal, wenn etwas nicht lief, begann in mir die Prüfung: Was habe ich übertreten? Was war mein Fehler? Wo bin ich schuldig? Ich war ein Sohn – aber ich lebte wie ein Sklave mit theologischer Brille. Und irgendwann wurde es eng. Ich konnte keine Entscheidungen mehr treffen, weil ich so sehr damit beschäftigt war, keine falsche zu treffen.

Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht lebst du mit einer inneren Stimme, die dir ständig sagt: Noch nicht. Noch nicht genug. Noch nicht frei. Noch nicht angekommen. Und vielleicht hast du gelernt, diese Stimme für Gottes Stimme zu halten. Aber das ist sie nicht. Der Vater im Himmel sagt nicht „noch nicht“. Er sagt: Jetzt bist du mein. Und das verändert alles. Nicht auf einen Schlag. Nicht ohne Rückschritte. Aber grundlegend.

Was der Text mir zeigt: Es kommt nicht auf das Gesetz an. Es kommt auf das Herz an, das in der Beziehung lebt. Und weil mir das wichtig ist, will ich das präzisieren: Ich spreche nicht gegen Gottes Gebote – im Gegenteil. Ich unterscheide zwischen den zehn Geboten – die ich als Ausdruck von Gottes Charakter sehe, als Beziehungsprinzipien – und all den rituellen Satzungen, Traditionen, Auslegungen, die sich über Jahrhunderte aufgestapelt haben. Paulus kritisiert nicht das Gute, das schützt und orientiert – er kritisiert das System, das die Nähe ersetzt. Und genau das habe ich lange nicht verstanden. Erst als ich begonnen habe, mit Gott zu leben statt für ihn, wurde das Gesetz wieder leicht. Nicht abgeschafft – sondern erfüllt.

Und dann ist da noch etwas, was mir wichtig ist: Sohnschaft ist kein Status-Quo ohne Wirkung. Sie verändert. Wer vom Geist Gottes berührt wird, bleibt nicht gleich. Nicht aus Zwang, sondern aus Zugehörigkeit. Das heißt nicht, dass wir perfekt werden. Aber es heißt, dass etwas wächst. Jesus hat einmal gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und diese Früchte sind nicht Leistung. Sie sind Beziehung, die durch den Alltag bricht. Wenn sich nichts verändert – dann lohnt es sich, hinzuhören, wem ich wirklich zuhöre.

Ich merke: Wenn ich wirklich als Sohn lebe, habe ich keine Angst mehr vor Fehlern. Ich treffe Entscheidungen im Vertrauen. Ich lebe nicht mehr aus dem „Was, wenn?“, sondern aus dem „Ich bin.“ Ich glaube, dass dieser Text uns befreien kann. Langsam. Leise. Klar. Wahr. Er nimmt uns die alten Kleider ab – die der Leistung, der Pflicht, des Selbstzweifels. Und er legt uns einen neuen Namen ins Herz: Kind. Vielleicht ist das der Moment, an dem dein Glaube neu werden kann – nicht indem du etwas tust, sondern indem du dir erlaubst, es zu glauben. Nicht perfekt. Aber echt.

Und wenn du dich fragst, was jetzt zu tun ist – vielleicht gar nichts. Vielleicht einfach erstmals still bleiben. Vielleicht einen Moment auf dem Sofa sitzen. Vielleicht „Abba“ sagen. Danke. Vielleicht erst ohne kribbeln zu fühlen. Ohne zu wissen, wie das morgen wird. Aber heute. Jetzt. Als Tochter. Als Sohn. Als jemand, der dazugehört.

Wir gehen nun weiter in die Ausarbeitung. Theologisch fundiert, geistlich durchdacht, mit offenem Herzen und geschärftem Blick.

Der Text:

Zunächst werfen wir einen Blick auf den Text in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis und können die unterschiedlichen Nuancen des Textes in den jeweiligen Übersetzungen oder Übertragungen besser erfassen. Dazu vergleichen wir die Elberfelder 2006 (ELB 2006), Schlachter 2000 (SLT), Luther 2017 (LU17), Basis Bibel (BB) und die Hoffnung für alle 2015 (Hfa).

Galater 4,7

ELB 2006: Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott.

SLT: So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus.

LU17: So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.

BB: Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt.

HfA: Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben, euch gehört alles, was Gott versprochen hat.

Der Kontext:

In diesem Abschnitt geht es darum, die grundlegenden Fragen – das „Wer“, „Wo“, „Was“, „Wann“ und „Warum“ – zu klären. Das Ziel ist es, ein besseres Bild von der Welt und den Umständen zu zeichnen, in denen dieser Vers verfasst wurde. So bekommen wir ein tieferes Verständnis für die Botschaft, bevor wir uns den Details widmen.

Kurzgesagt: Paulus schreibt an die Gemeinden in Galatien, um sie daran zu erinnern, dass sie durch Jesus Christus nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern frei sind als Kinder Gottes. Es geht um Freiheit, Erbe und die neue Identität, die sie durch Jesus bekommen haben – mitten in einer Welt, die zwischen alten Regeln und neuem Glauben hin- und hergerissen ist.

Previously on… Die Galater waren Christen, die von Paulus gegründet wurden, doch nach seinem Weggang mischten sich Lehrer unter sie, die die Rückkehr zum jüdischen Gesetz forderten, vor allem zur Beschneidung und zum Halten der Gesetzesvorschriften. Paulus reagiert darauf scharf, weil er fürchtet, dass sie das Evangelium der Freiheit aufgeben und wieder in die Knechtschaft der Gesetzlichkeit zurückfallen. In den Kapiteln zuvor erklärt er, wie Rechtfertigung allein durch den Glauben kommt, nicht durch Werke des Gesetzes. Nun benutzt er das Bild eines Erben, der bis zur Volljährigkeit von Vormündern kontrolliert wird, um zu zeigen, wie das Leben unter dem Gesetz eine Zeit der Unmündigkeit und Abhängigkeit ist, aus der Christus befreit.

Im geistig-religiösen Kontext steckst du mitten in einer Gesellschaft, in der das jüdische Gesetz für viele Christen noch eine große Rolle spielt – nicht nur als religiöse Vorschrift, sondern als Identitätsmerkmal. Gleichzeitig breitet sich das Evangelium aus, das sagt: Du bist frei, weil du Gottes Kind bist. Für manche ein Widerspruch. Die Galater sind hin- und hergerissen zwischen Tradition und der neuen Freiheit in Christus. Paulus schreibt also in einem Spannungsfeld, das mehr als nur theologische Fragen stellt, sondern das Leben und die Gemeinschaft betrifft. Die Idee, dass man durch Jesus eine neue Familie und ein Erbe bekommt, war revolutionär und gleichzeitig eine Einladung, das alte Denken hinter sich zu lassen.

Der Text richtet sich an Menschen, die sich nach Orientierung sehnen, die zwischen Gesetzen, Erwartungen und der Sehnsucht nach Freiheit pendeln. Paulus bringt ihnen das Bild eines Erben, der von Anfang an alles hat, aber erst später wirklich selbst herrschen darf. So waren sie bisher – „klein“, unter Gesetz und Herrschaft. Doch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sie als Kinder Gottes leben dürfen. Ein klarer Schnitt, der Mut und Vertrauen fordert – mitten im Alltag, der oft genug von Unsicherheit geprägt ist.

Jetzt nehmen wir uns den Schlüsselwörtern im Text vor und schauen genau hin, was hinter den Begriffen steckt – welche Bilder, Bedeutungen und Schichten sie öffnen.

Die Schlüsselwörter:

In diesem Abschnitt wollen wir uns genauer mit den Schlüsselwörtern aus dem Text befassen. Diese Worte tragen tiefere Bedeutungen, die oft in der Übersetzung verloren gehen oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir werden die wichtigsten Begriffe aus dem ursprünglichen Text herausnehmen und ihre Bedeutung näher betrachten. Dabei schauen wir nicht nur auf die wörtliche Übersetzung, sondern auch darauf, was sie für das Leben und den Glauben bedeuten. Das hilft uns, die Tiefe und Kraft dieses Verses besser zu verstehen und ihn auf eine neue Weise zu erleben.

Galater 4,7 – Ursprünglicher Text (Nestle-Aland 28):

ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ⸃.

Übersetzung Galater 4,7 (Elberfelder 2006):

Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott.

Semantisch-pragmatische Kommentierung der Schlüsselwörter

- ὥστε (hōste) – „also, sodass“: Eine Konjunktion, die eine logische Folgerung oder Schluss herstellt. Es verbindet die vorangehende Argumentation mit dem Ergebnis, dass eine neue Realität eingetreten ist – die Veränderung vom Sklaven zum Sohn. Das Wort zeigt hier an, dass die folgende Aussage eine Konsequenz aus dem vorherigen Kontext ist.

- οὐκέτι (ouketi) – „nicht mehr“: Ein negatives Adverb, das einen endgültigen Bruch markiert. Es drückt aus, dass der Zustand des „Sklavendaseins“ beendet ist – keine vorübergehende Phase, sondern eine bleibende Veränderung.

- εἶ (ei) – „du bist“: Das Verb εἰμί im Präsens, Indikativ, 2. Person Singular. Es beschreibt ein aktuelles, gegenwärtiges Sein. Hier betont es den Status, der nun wahr ist – nicht eine zukünftige Hoffnung, sondern gelebte Realität.

- δοῦλος (doulos) – „Sklave“: Ein Substantiv, das eine Person bezeichnet, die vollständig der Verfügung eines Herrn untersteht. Im antiken Kontext ein juristischer Begriff, der völlige Abhängigkeit und Eigentum ausdrückt. Paulus benutzt es metaphorisch für den Zustand unter dem Gesetz.

- ἀλλὰ (alla) – „sondern“: Kontrastierende Konjunktion, die eine klare Gegenüberstellung einleitet. Nicht mehr Sklave, sondern Sohn – eine Umkehrung des Zustands, die die neue Beziehung zu Gott hervorhebt.

- υἱός (huios) – „Sohn“: Ein Substantiv mit starkem rechtlichem und familiärem Gewicht. Sohn sein bedeutet hier volle Erbenstellung, Nähe zum Vater und eine veränderte Identität gegenüber dem früheren Zustand.

- εἰ (ei) – „wenn“: Konditionale Konjunktion, die die Bedingung für die folgende Aussage einleitet, hier die Voraussetzung, Sohn zu sein.

- δὲ (de) – „aber“: Logische Konjunktion, die die zweite Aussage einleitet, oft eine Verstärkung oder Ergänzung.

- καὶ (kai) – „auch, und“: Verbindet die beiden Eigenschaften „Sohn“ und „Erbe“, verstärkt die Aussage, dass das Sohnsein automatisch das Erbrecht einschließt.

- κληρονόμος (klēronomos) – „Erbe“: Ein Substantiv, das den rechtlichen Anspruch bezeichnet, Eigentum oder Vermögen des Vaters zu erhalten. Im neutestamentlichen Kontext oft symbolisch für das Erbe des Heils und der Gemeinschaft mit Gott.

- διὰ (dia) – „durch“: Präposition mit dem Genitiv, die Ursache oder Vermittlung ausdrückt. Hier bedeutet es, dass die Erbenstellung „durch Gott“ gegeben wird – Gott ist der Urheber und Garant dieser Beziehung.

- θεοῦ (theou) – „Gott“: Genitiv Singular, maskulin. Der göttliche Ursprung der neuen Stellung als Sohn und Erbe wird klar hervorgehoben.

Die Grammatik zeigt, dass Paulus mit kurzen, klaren Begriffen eine starke theologische Aussage trifft: Die Stellung des Gläubigen ist nicht mehr die eines Fremdbestimmten unter dem Gesetz, sondern eine familiäre Beziehung mit Anspruch auf Erbe – und diese wird allein durch Gott vermittelt.

Im theologischen Kommentar werden wir nun diese Begriffe mit ihrer vollen Bedeutung in biblischem, kulturellem und theologischen Kontext vertiefen, um die Tragweite der Sohnschaft und Erbschaft in Christus zu verstehen.

Ein Kommentar zum Text:

Du bist ein Erbe – aber hast du je als solcher gelebt? Oder lebt da noch etwas in dir, das sich an die Regeln eines Vormunds klammert? Galater 4,1–7 legt den Finger genau in diese Spannung: zwischen dem, was wir rechtlich sind, und dem, wie wir oft faktisch funktionieren. Paulus schreibt in scharfer Konsequenz, aber darunter liegt eine fast zärtliche Sehnsucht: Dass wir begreifen, was es bedeutet, nicht mehr Sklave, sondern Sohn zu sein – ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός (hōste ouketi ei doulos alla huios) (Vers 7).

Wenn Paulus das Bild eines Erben verwendet, der „noch ein Kind“ ist (Verse 1–2), dann bezieht er sich auf die römisch-griechische Vormundschaftsregelung (tutela impuberis). F. F. Bruce arbeitet hier besonders präzise: Selbst ein rechtlich eingesetzter Erbe – klēronomos – hatte ohne Mündigkeit keine Verfügungsmacht. Das erklärt, warum Paulus diesen Status dem eines Sklaven gleichstellt – nicht weil der Erbe es nicht verdient hätte, sondern weil er faktisch noch nicht autorisiert ist. Bruce stellt dabei nicht infrage, dass das Gesetz von Gott kommt – wohl aber, dass es im messianischen Zeitalter noch dieselbe Funktion erfüllt.

Hans Dieter Betz geht das anders an – weniger pastoral, mehr analytisch. Er liest den Abschnitt (Verse 1–5) als Argumentationsbeweis innerhalb der paulinischen Rhetorik. Die Illustration mit dem Erben ist kein Trostbild, sondern eine scharfe These: Wer sich dem Gesetz erneut unterstellt, entscheidet sich gegen seine gegebene Reife. Für Betz ist huiothesia – „Adoption zur Sohnschaft“ – nicht bloß ein inneres Erleben, sondern ein juristisch-rechtlicher Statuswechsel. Das macht seine Sicht kühl, aber präzise. Gerade diese Nüchternheit schützt davor, den Text zu schnell zu emotionalisieren.

Die stoicheia tou kosmou – στοιχεῖα τοῦ κόσμου („Elemente der Welt“) in Vers 3 – sind ein weiteres Spannungsfeld. Bruce versteht sie als Ordnungsprinzipien der alten Welt: kalendarische Zyklen, religiöse Riten, astrologische Systeme. Wright hingegen liest sie radikal heilsgeschichtlich: Die „Elemente der Welt“ sind das neue Ägypten – und Christus der neue Mose. Das ist nicht nur sprachlich gewagt, sondern theologisch pointiert: Wer zurück ins Gesetz geht, stellt sich gegen den Befreiungsimpuls des Evangeliums.

David deSilva bringt eine zusätzliche Schärfung hinein: Für ihn sind die stoicheia nicht in erster Linie religiöse Systeme, sondern „die Bausteine einer Welt, die Gott ersetzt“. Das meint: Alles, was Sicherheit ohne Beziehung bietet, wird zur geistlichen Gefangenschaft. Ob Gesetz, Kultur oder Gewohnheit – was meine Identität ohne Christus definiert, macht mich unfrei. Diese Lesart trifft besonders in Gemeinden, in denen Frömmigkeit an Form gekoppelt wird. Sie fragt nicht: Was glaubst du? Sondern: Wovon hängt dein Gefühl ab, ein Kind Gottes zu sein?

„Als aber die Fülle der Zeit kam…“ – ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου (Vers 4) – ist nicht nur ein poetischer Einstieg, sondern ein theologisch aufgeladener Moment. Ryken versteht die Fülle der Zeit als göttlich gesetzten Wendepunkt. Für ihn ist das Kommen Christi kein Notfallplan, sondern der lange vorbereitete Eintritt Gottes in die Geschichte – mit heilender Absicht. DeSilva ergänzt, dass der Sohn „geboren unter dem Gesetz“ wurde, nicht um es zu ehren, sondern um dessen Funktion als Vormund zu beenden.

Christus wurde nicht nur gesandt – er wurde „unter das Gesetz getan“ (Vers 4), um „die zu erlösen, die unter dem Gesetz waren“ (Vers 5). Das ist für Paulus kein bloßes Erbarmen, sondern ein heilsgeschichtlicher Bruch. Ryken betont hier: Gott hätte uns einfach freilassen können – aber er hat uns adoptiert. Das ist mehr als Vergebung. Es ist ein neuer familiärer Status. Und dieser ist nicht bloß ein Symbol. Betz erinnert: In der römischen Rechtspraxis war Adoption unwiderruflich – sie ersetzte biologische Abstammung mit rechtlicher Zugehörigkeit. Paulus spielt hier also nicht mit warmen Worten, sondern mit der stärksten Kategorie der damaligen Welt: gesetzlich gesicherter Identität.

Die Verse 6–7 machen klar, wie diese Identität greifbar wird: durch den Geist. „Gott sandte den Geist seines Sohnes in unsere Herzen“, schreibt Paulus (Vers 6). Bruce spricht hier von einem trinitarischen Doppelakt: Gott sendet den Sohn, um die Rechte zu schaffen – und den Geist, um sie erfahrbar zu machen. Diese Logik ist soteriologisch – also auf das Heil bezogen – zentral: Es geht nicht nur darum, was objektiv gilt, sondern ob ich subjektiv darin lebe. Augustinus greift das auf und sagt: „Wenn wir ‚Abba‘ rufen, ist das kein theologischer Begriff, sondern ein Schrei der Geburt aus dem Geist“. Hier steht keine Lehre, sondern Beziehung. Der Ruf ist kein Gebetssatz – er ist ein Identitätsausdruck.

Ryken bringt das in ein heute fassbares Bild: Der Geist sei wie ein Vater, der seinem Kind ins Ohr flüstert: „Du gehörst zu mir.“ Diese Beschreibung ist kein Zusatz, sondern die theologische Mitte: Sohnschaft ohne Geist bleibt Theorie – Geist ohne Sohnschaft bleibt illusionsanfällig.

Der abschließende Vers 7 bringt die paulinische Argumentation auf den Punkt – und ist zugleich textkritisch herausfordernd. Einige Handschriften lesen: „so auch Erbe durch Christus“. Andere, darunter die ältesten, sagen: „durch Gott“. Bruce favorisiert letztere – nicht dogmatisch, sondern logisch: Es war der Vater, der sandte. Es ist seine Initiative, seine Verheißung, sein Erbe. Die Drei-Einigkeit bleibt erhalten – aber das Gewicht liegt auf dem Ursprung, nicht dem Mittler. Für Paulus ist das bedeutsam: Das Evangelium beginnt nicht bei Jesus – es beginnt bei Gott.

Was bleibt, ist die Frage nach dem Erbe. Ryken betont, dass dieses nicht auf die Zukunft vertröstet, sondern bereits im Jetzt Form annimmt: durch den Geist, durch die Gewissheit, durch die Teilhabe am Volk Gottes. Bruce bleibt vorsichtiger – er verweist auf Römer 8 und Epheser 1, wo das Erbe zwar sicher, aber noch nicht ausgehändigt ist. Das entspricht der adventistischen Lesart: Wir leben im „Schon jetzt – aber noch nicht“. Die Wiederkunft Christi – unsere Hoffnung auf die volle Erbschaft – wird nicht genannt, aber sie liegt im Subtext: Erbe heißt auch: warten lernen.

Hebräer 9,15 sagt: „…damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen.“ Dieser Text fehlt in den meisten Kommentaren – aber er ist für eine adventistische Lesart zentral. Es geht um mehr als persönliche Zugehörigkeit. Es geht um den neuen Himmel. Um die Wiederherstellung. Um das Ende aller Vormundschaft – und den Anfang des Sichtbaren.

Und doch: Wenn das alles stimmt – warum höre ich manchmal lieber auf das Gesetz als auf den Geist? Warum glaube ich lieber Regeln als dem Flüstern Gottes?

Jetzt geht es darum, das Gehörte ins Leben zu tragen: Was heißt es, als Sohn zu leben? In der Anfechtung? In der Angst? In der Verantwortung? Die SPACE-Anwendung hilft, diesen Text nicht nur zu verstehen – sondern zu verinnerlichen. Langsam. Ehrlich. Praktisch.

Und am Ende bleibt diese Frage:

Kann ich wirklich glauben, dass ich erbe – obwohl ich mich manchmal nicht einmal als Kind benehme?

Die SPACE-Anwendung*

Die SPACE-Anwendung ist eine Methode, um biblische Texte praktisch auf das tägliche Leben anzuwenden. Sie besteht aus fünf Schritten, die jeweils durch die Anfangsbuchstaben von „SPACE“ repräsentiert werden:

Sünde (Sin)

Vielleicht denkst du jetzt: „Ach komm, das ist doch nichts Neues…“ – und genau da fängt es an. Mal wieder begegnet uns die alte Versuchung, Gnade zu bejahen, aber gesetzlich zu leben. Der Text nennt keine offenkundige Sünde. Und doch liegt da eine Verfehlung, die oft unter dem Radar bleibt: das bewusste Leben unter Bedingungen, die Gott längst aufgehoben hat. Paulus nennt das im Galaterbrief nicht bloß Rückschritt – sondern geistliche Regression. Eine Art „Verlernen der Kindschaft“.

Das Problem ist nicht der offene Aufstand, sondern die stille Rückkehr zur Unmündigkeit. Wir stellen uns freiwillig wieder unter selbst definierte Regeln, obwohl wir freigesprochen wurden. Und das ist nicht neutral – es ist Sünde in ihrer subtilsten Form: ein Misstrauen gegen das, was Gott bereits gesagt hat. Wenn ich mich weiterhin wie ein Sklave verhalte, obwohl Gott mich als Sohn bezeichnet, dann ist das keine Bescheidenheit – sondern eine stille Weigerung, ihm zu glauben.

Verheißung (Promise)

Wer hätte gedacht, dass das Wort „Erbe“ so viel in sich trägt? Es klingt nach Testament und Zukunft – aber in diesem Text meint es: Jetzt. Hier. Echt. Die Verheißung ist: Du bist kein Sklave mehr. Du bist Kind. Und weil du Kind bist, bist du auch Erbe – das heißt: Du hast Zugang zu allem, was dem Vater gehört.

Wenn du dich fragst, wo das sonst noch steht – schau mal in Galater 3,29: „Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben.“ Die Linie ist klar: Christus macht uns nicht nur frei – er schreibt uns ins Erbe ein. Und Römer 8,17 setzt noch einen drauf: „Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben – Gottes Erben und Miterben Christi.“ Das ist keine Vertröstung, sondern Realität. Du hast Anteil an der Nähe, der Kraft und der Fürsprache Gottes – heute.

Aktion (Action)

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erwische mich oft dabei, Sohn zu sein mit der Haltung eines Sklaven. Da ist diese Stimme in mir, die flüstert: „Noch nicht genug. Noch nicht gut.“ Und obwohl ich längst freigesprochen bin, kehre ich zurück in die innere Anklagebank. Vielleicht kennst du das auch: diese Form von innerer Gesetzlichkeit, die leise bleibt – aber gnadenlos.

Der Text lädt ein, diese Stimme nicht mehr einfach durchzuwinken. Der erste Schritt ist, sie als das zu erkennen, was sie ist: nicht die Wahrheit Gottes, sondern ein Echo alter Systeme. Ich kann ihr zuhören – aber ich muss ihr nicht mehr glauben. Stattdessen kann ich – auch wenn’s sich seltsam anfühlt – „Abba“ sagen, wenn alles in mir schweigt oder schreit. Das ist vielleicht nicht spektakulär. Aber es ist gehorsam. Und echt.

Der zweite Schritt: anfangen zu leben, was dir bereits gehört. Du bist Erbe. Und das heißt: Du darfst mitreden. Du darfst empfangen. Du darfst geben. Vielleicht heißt das, heute nicht aus Angst zu entscheiden, sondern aus Vertrauen. Vielleicht heißt es, Fehler nicht als Rückschritt, sondern als Teil deiner Entwicklung zu sehen. Vielleicht heißt es, dich nicht dauernd selbst zu prüfen – sondern den Tisch zu decken, als ob du hier wohnst. Weil du’s tust.

Appell (Command)

Der Ruf dieses Textes ist leise – aber eindeutig: „Lebe, was du bist.“ Kein Aufruf zur Rebellion, sondern zur Erinnerung. Du bist Sohn. Du bist Tochter. Nicht irgendwann – sondern jetzt. Nicht, wenn du dich gut genug fühlst – sondern, weil Christus dich freigekauft hat.

Was das im Alltag bedeutet? Vielleicht: Bleib sitzen, wenn die alten Stimmen dich hetzen wollen. Nicht alles, was dringend klingt, ist heilig. Nicht jeder Druck ist Gottes Stimme. Und du musst nicht rennen, wenn niemand dich jagt. Du darfst atmen. Du darfst ruhen. Du darfst glauben, dass dein Name reicht – auch ohne Leistung.

Beispiel (Example)

Hier kann er nicht fehlen: der verlorene Sohn. Lukas 15. Doch der eigentliche Tiefenmoment liegt nicht beim Heimkehrer, sondern beim Bruder im Haus. Er lebt mit dem Vater – aber nicht aus dem Erbe. Kein Vertrauen. Keine Freude. Nur Pflichtgefühl. Bitterkeit. Er fragt: „Was bekomme ich?“ Und merkt nicht, dass er längst alles hat. Vielleicht ist das die häufigste Form von geistlicher Sklaverei: Nähe ohne Vertrauen.

Und dann Timotheus. Kein Lautsprecher, kein Held. Aber ein Sohn im Dienst. Er lebt, was Paulus ihm zuspricht: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Kein perfekter Nachfolger. Aber einer, der Schritt für Schritt lernt, was es heißt, als Sohn zu leben – in Verantwortung, in Abhängigkeit, in Christus.

Damit kommen wir zur Persönlichen Identifikation mit dem Text und der Ausarbeitung. Jetzt geht es nicht mehr darum, Argumente zu entwickeln – sondern ehrlich hinzuspüren: Was hat dieser Text mit mir gemacht? Wo rührt er an meine Geschichte, meine inneren Stimmen, meine Haltung zu Gott? Was will ich mitnehmen – und was vielleicht loslassen? Wir treten einen Schritt zurück – und bleiben doch ganz nah dran.

Persönliche Identifikation mit dem Text und der Ausarbeitung:

In diesem letzten Schritt habe ich das erstellt was du am Anfang gelesen hast… es ging nicht mehr darum, den Text zu erklären – sondern ihm zuzuhören. Ich stelle mir die leisen, ehrlichen „W“-Fragen: Was spricht mich an? Was bleibt unausgesprochen? Warum bewegt mich das gerade jetzt? Ich frage mich, wie dieser Vers meinen Alltag berühren kann – nicht theoretisch, sondern greifbar. Und ich spüre nach, was das mit meinem Glauben macht – ob es trägt, fordert, tröstet oder alles zugleich. Am Ende suche ich nicht die perfekte Antwort, sondern eine aufrichtige Reaktion: Was nehme ich mit – ganz persönlich, im Herzen, im Leben, im Blick auf Gott.

Zu dem, können dir vielleicht auch diese Fragen helfen:

1. Wann hast du zuletzt gespürt, dass du wie ein Sklave lebst, obwohl du weißt, dass du ein Erbe bist?

Mit dieser Frage meine ich nicht die großen Lebensentscheidungen, sondern diese kleinen, oft kaum bemerkten Momente, in denen du dich selbst wieder in Leistungsdruck, religiösem Pflichtgefühl oder innerer Unfreiheit erwischst. Was war die Situation – und was war der Gedanke, der dich gestoppt oder weitergetrieben hat?

2. Gibt es in deinem Leben eine Stimme – aus deiner Biografie, deiner Familie, deinem Dienst – die dich regelmäßig daran hindert, in dieser Sohnschaft zu ruhen?

Ich frage hier nicht nur nach „alten Mustern“, sondern nach konkreten Prägungen. Gibt es Worte, Erwartungen oder Erfahrungen, die du mitträgst – und die es dir schwer machen, „Abba“ zu sagen, wenn du hadern solltest?

3. Wenn du ganz ehrlich bist: Was hält dich aktuell am meisten davon ab, dich bedingungslos als Kind Gottes zu sehen – mit allem, was dazugehört?

Vielleicht ist es ein Zweifel, vielleicht ein Bereich, wo du das Gefühl hast, dass du immer wieder scheiterst. Ich suche hier nicht nach einer Beichte, sondern nach dem Punkt, an dem dein Vertrauen ins Wanken gerät – nicht theologisch, sondern ganz persönlich. Was ist der Satz, der dich dort zurückhält?

Zentrale Punkte der Ausarbeitung

- Sohnschaft ist keine Metapher – sie ist Identität.

- Der Text sagt nicht, dass wir „wie Kinder“ Gottes sind. Er sagt: Du bist es. Sohn. Tochter. Wirklich. Jetzt.

- Diese Identität ist nicht poetisch, sondern rechtlich, geistlich und existenziell. Sie verändert den Status – und mit ihm die ganze Beziehung.

- Gesetz ist nicht das Problem – das falsche Verständnis davon schon.

- Paulus kritisiert nicht die zehn Gebote an sich, sondern das System, das aus ihnen gemacht wurde – ein System, das Nähe ersetzt durch Kontrolle.

- Das Gesetz ohne Beziehung macht unfrei. Aber das Gesetz in der Beziehung ist Orientierung – wie ein Geländer auf dem Weg, nicht der Weg selbst.

- Sklaverei beginnt nicht im Außen – sondern im Herzen.

- Du kannst frei sein und dich trotzdem unfrei fühlen. Und du kannst religiös sein und trotzdem unfrei leben.

- Innere Sklaverei zeigt sich in Angst, Pflichtdenken, Leistungsglauben – all das, was Sohnschaft überdeckt.

- Sohnschaft verändert dich – oder sie ist Illusion.

- Wer wirklich in der Beziehung zum Vater lebt, bleibt nicht derselbe. Nicht aus Druck, sondern aus Nähe.

- Früchte sind keine Leistung – sie sind das natürliche Ergebnis echter Beziehung. Wer vom Geist Gottes berührt ist, bleibt nicht unverändert.

- Das Evangelium lädt nicht ein, es beweist.

- Paulus argumentiert nicht, er ruft wach. Er erklärt nicht nur, er erinnert.

- Du bist kein Sklave. Du bist Erbe. Und wer das wirklich glaubt, wird es leben. Nicht perfekt, aber sichtbar.

Warum ist das wichtig für mich?

- Weil ich aufhören darf, mein Christsein zu kontrollieren. Ich muss mich nicht ständig selbst prüfen, ob ich geistlich genug bin. Ich darf leben aus der Zusage – nicht aus der Angst, sie zu verlieren.

- Weil ich mich nicht mehr ständig mit mir selbst beschäftigen muss. Sohnschaft bedeutet: Ich bin gewollt, gemeint, geliebt. Nicht als Theorie, sondern als gegenwärtige Realität.

- Weil ich lerne, meine inneren Stimmen zu prüfen. Nicht jede fromme Stimme ist Gottes Stimme. Die Stimme des Vaters sagt nicht „noch nicht“, sondern „du bist“.

- Weil ich meinen Glauben vom Kopf ins Herz rutschen lasse. Wenn das Erbe real ist, dann betrifft es mein Denken, mein Fühlen, mein Entscheiden.

Der Mehrwert dieser Erkenntnis

- Ich kann ehrlich mit mir selbst sein, weil ich nicht mehr vorspielen muss, jemand zu sein, der ich nicht bin.

- Ich kann Veränderung erwarten, nicht als moralische Pflicht, sondern als Folge echter Nähe zum Vater.

- Ich kann Ruhe finden, nicht in Perfektion, sondern in der Sicherheit, dass ich ein Zuhause habe.

- Ich kann mich und andere mit anderen Augen sehen – als geliebte Kinder, nicht als religiöse Projekte.

Kurz gesagt: Wenn ich wirklich ein Kind Gottes bin – dann verändert sich alles. Nicht sofort. Aber tief. Und das ist kein Gefühl. Das ist Gnade mit Namen.

*Die SPACE-Analyse im Detail:

Sünde (Sin): In diesem Schritt überlegst du, ob der Bibeltext eine spezifische Sünde aufzeigt, vor der du dich hüten solltest. Es geht darum, persönliche Fehler oder falsche Verhaltensweisen zu erkennen, die der Text anspricht. Sprich, Sünde, wird hier als Verfehlung gegenüber den „Lebens fördernden Standards“ definiert.

Verheißung (Promise): Hier suchst du nach Verheißungen in dem Text. Das können Zusagen Gottes sein, die dir Mut, Hoffnung oder Trost geben. Diese Verheißungen sind Erinnerungen an Gottes Charakter und seine treue Fürsorge.

Aktion (Action): Dieser Teil betrachtet, welche Handlungen oder Verhaltensänderungen der Text vorschlägt. Es geht um konkrete Schritte, die du unternehmen kannst, um deinen Glauben in die Tat umzusetzen.

Appell (Command): Hier identifizierst du, ob es in dem Text ein direktes Gebot oder eine Aufforderung gibt, die Gott an seine Leser richtet. Dieser Schritt hilft dir, Gottes Willen für dein Leben besser zu verstehen.

Beispiel (Example): Schließlich suchst du nach Beispielen im Text, die du nachahmen (oder manchmal auch vermeiden) solltest. Das können Handlungen oder Charaktereigenschaften von Personen in der Bibel sein, die als Vorbild dienen.

Diese Methode hilft dabei, die Bibel nicht nur als historisches oder spirituelles Dokument zu lesen, sondern sie auch praktisch und persönlich anzuwenden. Sie dient dazu, das Wort Gottes lebendig und relevant im Alltag zu machen.