Fettgedrucktes für schnell Leser…

Einleitender Impuls:

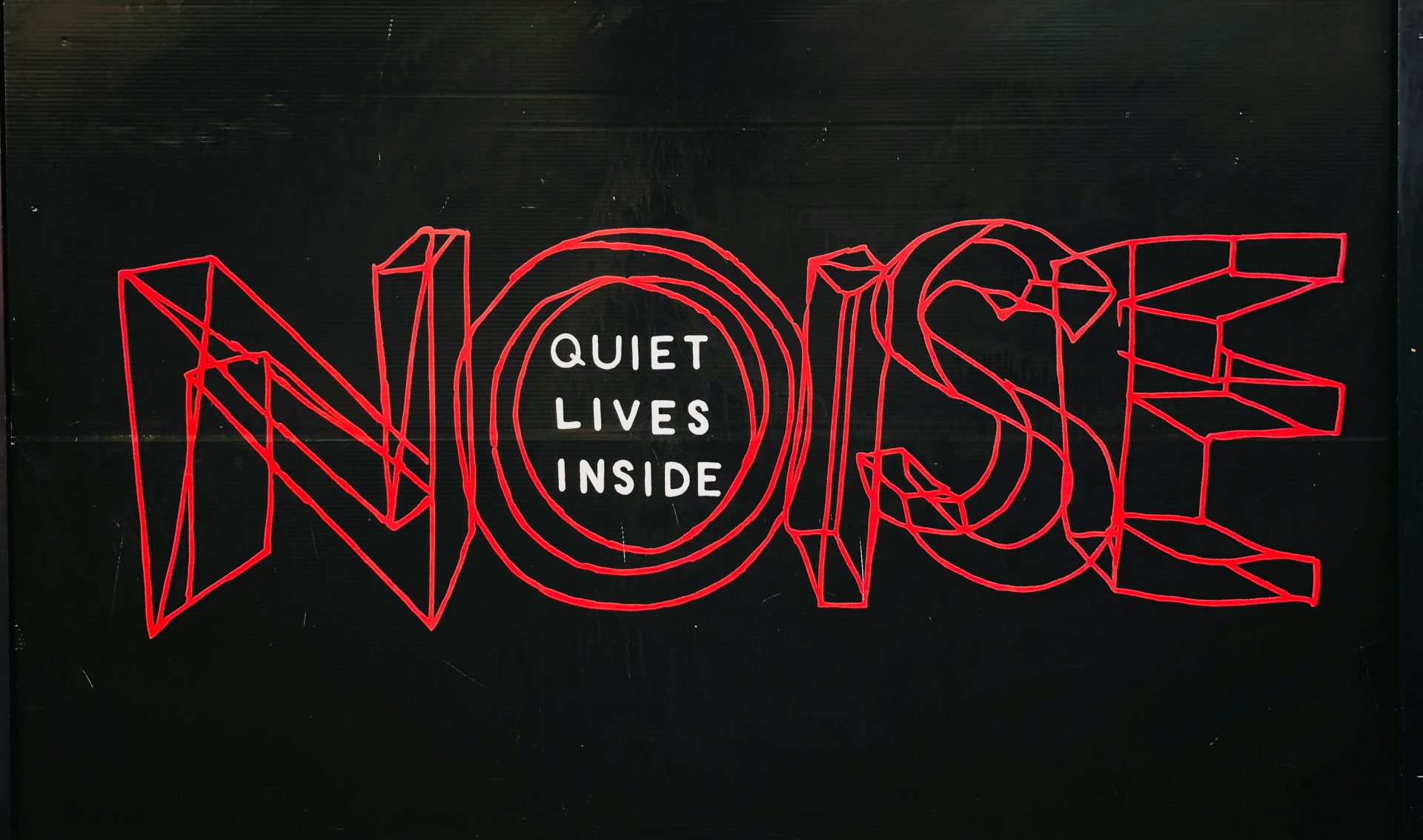

Gestern sind wir bei Lukas 9 Jesus nachgegangen – mit dem Kreuz auf der Schulter, nicht als Einzelkämpfer, sondern im Vertrauen, dass Nachfolge immer Gemeinschaft ist. Heute schließt sich ein Kreis: Als ich Matthäus 11,28 ausgearbeitet habe, ist mir ein Wort hängen geblieben, das alles verbindet: Das griechische „anapausis“ für Ruhe – im Neuen Testament fast ein Fremdwort, aber in Offenbarung 14 wird es zur Mahnung: Wer Gottes Einladung ablehnt, bleibt innerlich ruhelos. Es gibt viele, die trotz aller Anstrengung keine Ruhe finden – nicht im Herzen, nicht im Kopf, nicht im Schlaf.

Ich kenne dieses Gefühl selbst – dieses innere Kreisen, nicht abschalten zu können, auch wenn man alles richtig machen will. Und ich sehe es überall: Menschen, die funktionieren, leisten, kämpfen. Wer nicht zur Ruhe kommt, läuft sich leer – auch geistlich. Und manchmal fühlt es sich an, als wäre echte Ruhe nur ein frommer Wunsch, ein „wär schön, aber geht halt nicht“. Aber genau da setzt Jesus an.

Seine Einladung ist nicht: „Schaff’ noch mehr, dann findest du vielleicht irgendwann Ruhe.“ Sondern: „Komm – mit allem, was zu schwer ist, zu mir. Ich werde dich zur Ruhe bringen.“ Das ist kein Chef, der Leistung misst, sondern ein Freund, der auffängt. Es ist, als würde jemand sagen: „Du musst nicht alles selbst stemmen. Leg ab, was dich niederdrückt.“ Vielleicht bist du jemand, der immer Kontrolle behalten will – im Job, in der Familie, im Alltag. Aber echte Ruhe beginnt da, wo du loslässt.

Im Gegensatz zum Zwang der Welt steht bei Jesus Beziehung an erster Stelle. Sein Joch ist sanft – nicht, weil es keine Aufgabe mehr gibt, sondern weil du sie nie allein tragen musst. Es gibt eine Ruhe, die nichts und niemand rauben kann, weil sie aus Gottes Nähe kommt. Das klingt einfach – ist es aber nicht immer. Ich merke: Ruhe annehmen heißt, Kontrolle loslassen, Ja sagen zu einer Beziehung, die ehrlich macht und Freiheit schenkt. Es heißt, sich selbst nicht mehr Richter sein zu müssen – sondern ein Mensch zu werden, der weiß: Ich gehöre zu Christus, mit allem, was ich bin. Ich darf ausruhen, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil ich eingeladen bin.

Jesu Einladung ist kein süßer Trost, sondern ein ehrliches Angebot: Wer nicht zur Ruhe kommt, läuft sich leer – auch geistlich. Gerade in einer Welt, in der alles schneller wird und Burnout fast schon normal scheint, könnte das die wichtigste Frage sein: Wo suchst du gerade deine Ruhe? Was würde es für dich bedeuten, wenn du heute Jesu Einladung annimmst, dein echtes Leben – mitsamt allem Schweren – in seine Hände zu legen?

Ich stelle dir diese Frage, weil ich glaube: Wer sich darauf einlässt, riskiert ein neues Vertrauen – und erlebt, wie Ruhe sich nicht nur in den Kalender, sondern ins Herz schreibt. Lass diese Einladung heute in dir nachklingen

Fragen zur Vertiefung oder für Gruppengespräche:

- Wo in deinem Leben fühlst du dich gerade müde oder „beladen“? Ich möchte mit dieser Frage einen Raum öffnen, ehrlich hinzusehen, ohne dass sofort eine Lösung kommen muss. Was steckt wirklich hinter deiner Erschöpfung?

- Wie könnte es konkret aussehen, wenn du die Einladung Jesu zur Ruhe in deinen Alltag integrierst? Diese Frage lädt ein, bewusst zu überlegen, was sich verändern würde – nicht abstrakt, sondern ganz praktisch in Beziehungen, Arbeit, Spiritualität.

- Was hält dich vielleicht (noch) davon ab, die Kontrolle loszulassen und Jesu Ruhe zu empfangen? Hier geht es darum, mit Neugier die eigenen inneren Hürden zu entdecken – ohne Druck, aber mit echter Offenheit für neue Erfahrungen.

Parallele Bibeltexte als Slogans mit Anwendung:

Hebräer 4,9–11 – „Eine Ruhe bleibt.“ → Mach den Sabbat in deinem Leben zu einem Ort echter Erholung und Hoffnung – nicht nur für dich, sondern als Signal für deine Umgebung.

Psalm 55,23 – „Wirf deine Last auf den Herrn.“ → Lass nicht zu, dass Sorgen dein Herz bestimmen. Geh einen Schritt zurück – und gib Gott Raum, dich zu entlasten.

Offenbarung 14,11–12 – „Ruhe hat ein Gegenüber.“ → Achte darauf, wem du dein Herz anvertraust – nicht alles, was verspricht zu tragen, hält es auch.

Sprüche 3,5–6 – „Vertrau – und lass dich führen.“ → Dein Verstand ist wertvoll, aber Gottes Weg für dich beginnt oft da, wo deine Kontrolle endet.

Vielleicht magst du dir einfach mal 20 Minuten Zeit nehmen, um die ganze Betrachtung in Ruhe zu lesen und für dich zu entdecken, wie viel Einladung darin steckt.

Ausarbeitung zum Impuls

Lass uns die Vertiefung gemeinsam mit einem kurzen Gebet starten.

Liebevoller Vater, danke, dass wir jetzt einfach vor Dich kommen dürfen – ohne Maske, ohne Druck. Danke, dass Du uns einlädst, zu Dir zu kommen, so wie wir sind, mit allem, was uns belastet, aber auch mit dem, was gut läuft. Ich staune, dass Du uns in Jesus zusprichst: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid – ich will euch Ruhe geben.“ Du kennst unseren Alltag, unser Suchen und das Gewicht auf unseren Schultern. Danke, dass Deine Ruhe nicht von perfekten Umständen abhängt, sondern davon, dass Du da bist. Mach unsere Herzen offen für das, was Du uns heute zeigen willst, und gib uns den Mut, uns wirklich einzulassen. Danke.

Im Namen Jesu,

Amen.

Dann lass uns jetzt tiefer einsteigen und gemeinsam entdecken, was dieser Text für uns heute bedeutet.

Persönliche Identifikation mit dem Text und der Ausarbeitung:

In diesem Ersten Abschnitt geht es nicht darum, den Text zu erklären – sondern ihm zuzuhören. Es ist eigentlich der Letze schritt der Ausarbeitung gewesen, der den Ich nach allen anderen Schritten gegangen bin, die du danach lesen kannst… Ich versuche den Text zu sehen, zu hören zu fühlen und stelle mir die leisen, ehrlichen „W“-Fragen: Was spricht mich an? Was bleibt unausgesprochen? Warum bewegt mich das gerade jetzt? Ich frage mich, wie dieser Vers meinen Alltag berühren kann – nicht theoretisch, sondern greifbar. Und ich spüre nach, was das mit meinem Glauben macht – ob es trägt, fordert, tröstet oder alles zugleich. Am Ende suche ich nicht die perfekte Antwort, sondern eine aufrichtige Reaktion: Was nehme ich mit – ganz persönlich, im Herzen, im Leben, im Blick auf Gott.

Also, bereit?

Ich spreche hier über die Perikope Matthäus 11,25–30, diese kurze, aber dichte Einladung Jesu, die mir immer wieder neue Perspektiven schenkt. Was sehe ich, wenn ich diese Verse ernsthaft anschaue? Ich sehe keine theologischen Helden, keine spirituellen Überflieger, sondern Menschen, die müde sind. Menschen, die ein Gesicht haben wie meines: erschöpft vom ewigen Ringen, zu genügen – vor anderen, vor Gott, vor mir selbst. Jesus spricht nicht die Perfekten an, sondern die Ausgepowerten, die Mühseligen und Beladenen. Das Bild ist klar: Hier steht einer und lädt ein, den alten Ballast einfach abzustellen – nicht irgendwo, sondern bei ihm. Ich sehe, wie in diesen Zeilen ein Fenster aufgeht: Offenbarung ist kein Preis für religiöse Leistung, sondern Geschenk für die, die den Mut haben, sich bedürftig zu zeigen. Da wird aus theologischer Theorie Lebenshilfe, aus abstrakter Rede eine zarte Berührung am wunden Punkt.

Was höre ich – im Text und zwischen den Zeilen? Ich höre zuerst Jesu eigene Stimme: „Kommt her zu mir… ich will euch Ruhe geben.“ Kein Zwang, kein moralischer Zeigefinger. Kein: „Streng dich mehr an!“ – sondern ein „Komm zu mir, so wie du bist.“ Was nicht gesagt wird, spricht fast lauter: Es gibt keine Aufnahmeprüfung, keinen versteckten Haken. Ich höre eine Einladung, die sanft ist, aber nicht belanglos. Jesu Joch ist nicht ein neues Regelwerk, sondern eine Lebensform, die auf Beziehung gründet. Was nach Forderung klingt – „nehmt mein Joch, lernt von mir“ – ist in Wahrheit ein zärtlicher Kontrast zur Härte der Welt: Das Joch bleibt, aber es drückt nicht mehr. In den Obertönen höre ich auch ein Echo aus der Offenbarung: Dort, wo Menschen sich anderen Herren unterwerfen, „haben sie keine Ruhe Tag und Nacht“. Mir wird klar: Es geht hier um mehr als Entspannung – es geht um Identität, um die letzte Frage, wo und bei wem ich zur Ruhe komme.

Was fühle ich, wenn ich das an mich heranlasse? Zuerst: Eine Mischung aus Entlastung und Ehrfurcht. Es ist wirklich eine Zumutung, sich von Jesus die Last abnehmen zu lassen – ich verliere Kontrolle, aber gewinne Freiheit. Ich spüre die Spannung, die im Text wohnt: Die Ruhe ist schon jetzt zugesagt, aber sie bleibt umkämpft, tastend, nie endgültig zu greifen. Ich merke, wie schnell ich dazu neige, auch die Demut zur Leistung zu machen – und wie der Text mich zurückholt: Nicht mein Fortschritt zählt, sondern die Beziehung zu Christus. Diese Einladung ist weich, aber sie fordert alles. Sie fragt mich: Was trägst du eigentlich noch selbst, was Christus schon längst tragen will? Und sie lässt mich ehrlich sein: Ruhe heißt nicht, dass das Leben einfach wird, sondern dass ich einen Ort habe, an den ich immer wieder zurückkehren kann.

Warum bewegt mich das gerade jetzt? Weil unsere Welt lauter, härter, schneller wird – und weil ich merke, wie sehr ich diesen Raum der Ruhe brauche. Ich glaube, Jesus spricht heute genauso sanft und kompromisslos wie damals: Komm zu mir, mit deiner Müdigkeit, deinen Fragen, deinen ungelösten Konflikten. Das bewegt mein Gottesbild. Er ist nicht der strenge Prüfer, sondern der, der selbst das schwerste Joch getragen hat, damit ich lernen darf, leicht zu leben.

Ich nehme mit: Dass die Einladung zur Ruhe keine Vertröstung ist, sondern eine tägliche Entscheidung. Dass Nachfolge immer Beziehung vor Leistung stellt. Dass ich – wie die ersten Hörer – nicht zuerst wissen muss, sondern lernen darf, mich einladen zu lassen. Die Einladung Jesu steht immer noch. Was ich damit mache, bleibt offen – und das ist gut so.

Und damit: Lass uns in die vollständige Ausarbeitung gehen und gemeinsam tiefer entdecken, was diese Einladung in unser Leben hineinsprechen will.

Der Text:

Zunächst werfen wir einen Blick auf den Text in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis und können die unterschiedlichen Nuancen des Textes in den jeweiligen Übersetzungen oder Übertragungen besser erfassen. Dazu vergleichen wir die Elberfelder 2006 (ELB 2006), Schlachter 2000 (SLT), Luther 2017 (LU17), Basis Bibel (BB) und die Hoffnung für alle 2015 (Hfa).

Matthäus 11,28–30

ELB 2006: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

SLT: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken! Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

LU17: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

BB: »Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid! Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir! Denn ich bin freundlich und von Herzen demütig. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.«

HfA: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir; denn ich bin freundlich und demütig. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.

Der Kontext:

In diesem Abschnitt geht es darum, die grundlegenden Fragen – das „Wer“, „Wo“, „Was“, „Wann“ und „Warum“ – zu klären. Das Ziel ist es, ein besseres Bild von der Welt und den Umständen zu zeichnen, in denen dieser Vers verfasst wurde. So bekommen wir ein tieferes Verständnis für die Botschaft, bevor wir uns den Details widmen.

Kurzgesagt… Jesus spricht hier mitten hinein in eine Zeit, in der viele Suchende, Skeptiker und religiöse Dauerbesucher unterwegs sind. Die Leute um ihn herum sind erschöpft von römischer Besatzung, religiösem Druck und ihren eigenen unerfüllten Hoffnungen – und in diesem Klima lädt er Menschen ein, zu ihm zu kommen und echte Ruhe zu finden.

Previously on… Bisher war ganz schön was los: Jesus ist durchs Land gezogen, hat gepredigt, Kranke geheilt und sich mit den Frommen und den Ausgegrenzten gleichermaßen abgegeben. Kurz vor unserer Szene war Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen worden, weil er gegen die politischen und moralischen Missstände seiner Zeit den Mund aufgemacht hatte. Johannes fragt (quasi aus der Zelle heraus): „Bist du wirklich der, auf den wir alle warten?“ Jesus antwortet nicht mit einem Ja oder Nein, sondern zählt seine Werke auf – Blinde sehen, Lahme gehen, die Botschaft erreicht die, die sonst niemand sieht. Währenddessen bleibt die religiöse Elite skeptisch und das Volk gespalten zwischen Staunen und Zweifel.

Was spielt sich im Hintergrund ab? Du musst dir das so vorstellen: Das damalige Israel steht unter römischer Besatzung, der Alltag ist von Unsicherheit und Hoffnung auf Befreiung geprägt. Die einen hoffen auf einen Messias, der endlich mal ordentlich aufräumt – politisch, religiös, am liebsten beides. Andere sind einfach müde von der ständigen Überforderung durch Gesetzesvorschriften, Regeln und Erwartungen. Die religiösen Führer halten an alten Formen fest und erwarten von jedem, dass er das auch tut. In diese Welt kommt Jesus und bringt eine ganz andere Art von Einladung: nicht neue Regeln, sondern eine echte Pause für erschöpfte Seelen. Gleichzeitig ist es aber keine Einladung zum Couchsurfing – sein „Joch“ ist sanft, aber ein Joch bleibt es. Wer zu ihm kommt, lässt sich auf einen neuen Lebensstil ein. Es ist ein spannungsgeladener Moment: Die einen sehnen sich nach Veränderung, die anderen klammern sich an das Vertraute – und mittendrin steht Jesus, der beide Gruppen herausfordert und entlastet.

Soweit die Lage: Wir begegnen hier einer Szene voller Erwartungen, Zweifel und Alltagsmühen. Jesus spricht Menschen an, die zwischen politischen Lasten und religiöser Überforderung aufgerieben werden – und lädt sie ein, bei ihm eine andere Art von Ruhe zu finden. Jetzt geht’s weiter mit den Schlüsselwörtern, die uns helfen werden, noch genauer zu verstehen, was Jesus eigentlich anbietet und wie er die Wirklichkeit sieht.

Die Schlüsselwörter:

In diesem Abschnitt wollen wir uns genauer mit den Schlüsselwörtern aus dem Text befassen. Diese Worte tragen tiefere Bedeutungen, die oft in der Übersetzung verloren gehen oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir werden die wichtigsten Begriffe aus dem ursprünglichen Text herausnehmen und ihre Bedeutung näher betrachten. Dabei schauen wir nicht nur auf die wörtliche Übersetzung, sondern auch darauf, was sie für das Leben und den Glauben bedeuten. Das hilft uns, die Tiefe und Kraft dieses Verses besser zu verstehen und ihn auf eine neue Weise zu erleben.

Matthäus 11,28 – Ursprünglicher Text (Nestle-Aland 28):

Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

Übersetzung Matthäus 11,28 (Elberfelder 2006):

Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben.

Semantisch-pragmatische Kommentierung der Schlüsselwörter

- Δεῦτε (deute) – „Kommt her“: Ein einladendes Adverb, das keine harte Befehlsform, sondern eine herzliche, persönliche Einladung ausdrückt. Jesus ruft nicht abstrakt, sondern will, dass Menschen sich ihm konkret annähern – geistlich wie existenziell. Es ist das klassische Bild eines Rufes, der Nähe schaffen will: „Trau dich, komm wirklich her zu mir!“

- πρός (pros) – „zu“ / „hin zu“: Die Präposition hebt die Bewegung in Richtung Jesus hervor. Es geht nicht um einen neutralen Ort, sondern um ein Hinwenden zu einer Person. Theologisch betont pros die Beziehung: Es ist kein Treffen auf halbem Weg, sondern der Weg führt klar zu Christus als Zentrum.

- πάντες (pantes) – „alle“: Kein Ausschluss. Die Einladung gilt nicht nur einer Elite oder bestimmten Frömmigkeit, sondern buchstäblich jedem, der sich angesprochen fühlt. Im Kontext Jesu ist das revolutionär: Jeder, egal ob gesellschaftlich, religiös, moralisch oder emotional „beladen“, ist gemeint.

- οἱ κοπιῶντες (hoi kopiōntes) – „die Mühseligen“ / „die sich abmühen“: Partizip Präsens von kopiaō, wörtlich „sich abarbeiten, müde werden, sich plagen“. Die Rede ist von Menschen, die durch äußere oder innere Lasten erschöpft sind – körperlich, seelisch, religiös oder existenziell. Das Bild umfasst sowohl das alltägliche Schuften als auch das „Sich-verlieren“ im Streben nach Anerkennung oder Perfektion.

- πεφορτισμένοι (pephortismenoi) – „Beladenen“: Perfekt Passiv von phortizō, also „(schon lange und immer noch) mit einer Last beladen sein“. Hier schwingt sowohl ein äußerer Druck (Gesetz, Gesellschaft, Erwartungen) als auch das Gefühl, selbst nichts mehr tragen zu können, mit. Das Perfekt betont: Diese Last ist nicht erst seit gestern da.

- ἀναπαύσω (anapausō) – „Ruhe geben“ / „erquicken“: Futur von anapauō, wörtlich „ausruhen lassen, Ruhe verschaffen, erquicken, aufatmen lassen“. Hier steht keine Pause im Sinne von Stillstand, sondern ein aktives Aufatmen – ein Zustand, in dem neue Kraft, Identität und Frieden möglich werden. Das Verb hat in der Septuaginta oft einen Bezug zum Schalom Gottes: Die Ruhe, die Gott gibt, ist mehr als Schlaf – sie bedeutet eine tiefe, versöhnende Lebensqualität.

Nachdem wir die Schlüsselsprache mit der Pinzette seziert haben, geht es im nächsten Schritt an die theologische Auslegung: Was steckt geistlich und existenziell in diesem Vers?

Ein Kommentar zum Text:

Wer Matthäus 11,25–30 liest, betritt einen heiligen Zwischenraum: Die Worte Jesu sind keine bloße Einladung zur Seelenruhe, sondern stellen die Frage nach der tiefsten Lebensbewegung – und brechen dabei alte Sicherheiten auf. Diese Verse sind ein geistlicher Brennpunkt, in dem sich biografische Lasten, religiöse Erschöpfung und die Hoffnung auf echte Freiheit treffen. Ich lade dich ein, nicht vorschnell zu hören, sondern dich auf das Staunen einzulassen, das im Text wohnt. Lies die Perikope im Zusammenhang. Lass sie auf dich wirken – besonders, wenn du dich schon einmal verloren, überfordert oder leer gefühlt hast.

Am Anfang steht ein Wechselbad der Perspektiven: Jesus preist seinen Vater, weil dieser seine Offenbarung gerade nicht den „Weisen und Klugen“ gibt, sondern den νηπίοις (nēpiois), den Kindlichen, Unerfahrenen, Unbedeutenden. Dieses griechische Wort steht für die, die keine eigene Stimme haben, für die, die sich nicht auf Leistung oder Bildung berufen können. Für mich ist das Staunen darüber, wie Jesus die gesamte religiöse und soziale Hierarchie auf den Kopf stellt. Brown bringt es auf den Punkt: „Jesus ist der erwartete Messias, aber er erfüllt die Erwartungen nicht auf die Weise, wie viele es gedacht hätten.“ (Brown, Matthew) Das heißt: Offenbarung geschieht nicht durch intellektuelle Überlegenheit, sondern durch ein offenes, empfangsbereites Herz. Turner formuliert: „Nicht intellektuelle Leistung, sondern Empfangsbereitschaft öffnet den Zugang zu Gottes Wahrheit.“ (Turner, Exegetical Commentary) Damit ist klar: Wer sich Gottes Wirklichkeit erschließen will, muss bereit sein, seine Schutzmechanismen, seine Selbstgewissheiten abzulegen.

Spannend ist dabei die literarische Komposition der Perikope: In der chiastischen Struktur (A–B–A′–B′) umrahmen die Kindlichen (A) und die Mühseligen (A′) die beiden inneren Achsen: die Offenbarung des Sohnes (B: „Der Sohn will offenbaren, wem er will“, ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι – ho huios apokalypsai) und die Einladung zum Lernen bei Jesus (B′: „Lernt von mir“, μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ – mathete ap’ emou). Das ist kein Zufall: Der Text will zeigen, dass die „Schwachen“ (sozial, geistlich, moralisch) explizit eingeladen sind, in die Schule des Messias einzutreten. Und mitten im Zentrum: die souveräne Offenbarung Jesu, die sich nicht kontrollieren lässt. Das bedeutet – so paradox das klingt – dass gerade die Verletzlichen zur wahren Erkenntnis eingeladen werden.

Jesus spricht seine Einladung an alle, die „mühselig und beladen“ sind – οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι (hoi kopiōntes kai pephortismenoi). Im griechischen Urtext steckt im ersten Begriff (kopiōntes) das Motiv des sich Abmühens, des Erschöpfens unter Arbeit und Druck. Der zweite Begriff (pephortismenoi) verweist auf Menschen, die von außen mit Lasten „beladen“ wurden – das kann religiöser Leistungsdruck sein, gesellschaftliche Anforderungen, Schuld, Angst, Scham. Childers/Earle heben hervor: „Mit seiner Einladung richtet Jesus sich ausdrücklich an alle, die unter Lasten leiden – nicht nur materiell, sondern auch geistlich, moralisch und psychisch.“ (Childers/Earle, Beacon Bible Commentary) Damit ist die Zielgruppe maximal offen – jede und jeder, der sich an irgendeinem Punkt seines Lebens überfordert fühlt, wird in diese Bewegung einbezogen.

Doch was ist das Ziel dieser Einladung? Jesus sagt nicht einfach: „Ich nehme euch die Last ab.“ Er sagt: „Ich werde euch Ruhe geben.“ Im Urtext: ἀναπαύσω ὑμᾶς (anapausō hymas) – ein starkes Versprechen, das im Alten Testament tief mit dem Sabbat, der Verheißung des verheißenen Landes und der Ruhe Gottes selbst verwoben ist (vgl. 2. Mose 20,8–11; Josua 21,44; Psalm 95,11). In meiner adventistischen Tradition löst das ein besonderes Staunen aus: Die Ruhe, die Jesus gibt, ist weit mehr als seelisches „Zur-Ruhe-Kommen“ – sie ist Teilhabe an der Vollendung der Schöpfung, an Gottes Shalom, an der großen Ordnung des Lebens, wie sie im Sabbat grundgelegt ist.

Diese Ruhe ist der Zielpunkt biblischer Hoffnung: schon jetzt als tiefe Versöhnung und Lebensmitte erfahrbar, aber im Letzten noch ausstehend – eine Verheißung, die erst in der neuen Schöpfung vollkommen eingelöst wird (vgl. Hebräer 4,9–11). Bemerkenswert ist, wie die Bibel die Motive von Ruhe und Unruhe bis zur Endzeit konsequent durchzieht: In Offenbarung 14,9–11 steht die dreifache Engelsbotschaft mit einer Negativparallele zu Jesu Einladung. Dort heißt es über die Gegner Gottes: οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν (ouk echousin anapausin) – „sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht“. Das ist die direkte Gegenfolie zu dem, was Jesus schenkt: Wer sein Joch nicht annimmt, findet keine bleibende Ruhe – keine Versöhnung, keinen inneren Frieden.

Sproul betont: „Die Ruhe, die Christus verspricht, ist kein frommes Gefühl, sondern die Wirklichkeit neuer Lebens- und Glaubensqualität.“ (Sproul, Matthew: An Expositional Commentary) Das bedeutet, dass Menschen aufhören dürfen, ihr Leben immer wieder rechtfertigen zu müssen – nicht vor sich, nicht vor Gott, nicht vor anderen. Das ist eine Dimension der Gnade, die nicht einfach psychologisch, sondern existenziell ist.

Für mich ist klar: Die Ruhe Christi ist im Neuen Testament nie neutral – sie ist die Frage nach Zugehörigkeit, Hoffnung und Treue zu Gott. Sie entscheidet sich am Evangelium, sie wird im Sabbat sichtbar und ist im letzten Konflikt der Weltgeschichte das entscheidende Unterscheidungsmerkmal.

Doch die Perikope bleibt nicht bei der „Ruhe“ stehen. Jesus fordert auf: „Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir.“ Das griechische Wort für Joch, ζυγός (zygos), steht in der jüdischen Welt für das Joch des Gesetzes, für Verpflichtung, Disziplin, aber auch für die Beziehung zu Gott als Bundespartner. Hier liegt die große Spannung: Das Joch Christi ist nicht jochlos. Es ist sanft (χρηστὸς – chrestos) und leicht (ἐλαφρὸς – elaphros), aber es ist ein Joch. Doriani/Bayer/Schreiner schreiben: „Jesu Joch ist sanft und leicht, weil es aus Beziehung und Vertrauen besteht – im Gegensatz zum schweren Joch der Pflichterfüllung.“ (Doriani/Bayer/Schreiner, ESV Expository Commentary) Das heißt: Wer Jesu Joch annimmt, akzeptiert eine neue Lebensführung – nicht mehr als Pflicht, sondern aus Liebe und Vertrauen.

Für mich, geprägt von einer Theologie, die den Zusammenhang von Gesetz und Evangelium betont, wird hier die adventistische Perspektive relevant. Jesus hebt das Gesetz nicht auf, sondern erfüllt und transformiert es (vgl. Matthäus 5,17–20). Das Joch, das er auferlegt, ist keine neue Gesetzeslast, sondern der Ausdruck einer geheilten Gottesbeziehung, in der der Mensch mit Gott geht – nicht vor ihm flieht oder gegen ihn kämpft. Das Joch Christi ist daher ein Symbol für ein Leben, das von Gottes Willen und Gnade getragen ist, nicht mehr von Angst oder Druck.

Die Autorenstimmen treten nun stärker in den Dialog. Keener weist darauf hin, dass das Joch im antiken Judentum eng mit der Nachfolge eines Rabbiners verbunden war: „Das Joch steht für die Einladung, von Jesus zu lernen und mit ihm zu gehen – getragen von Gnade, nicht von der Bürde religiöser Systeme.“ (Keener, Commentary on Matthew) Auch Jerome unterstreicht diesen Paradigmenwechsel: „Das mosaische Gesetz war schwer zu tragen, aber das Joch Christi ist Sanftmut, Demut und Liebe – es führt zur Freiheit, nicht zur Knechtschaft.“ (Jerome, Commentary on Matthew) Was heißt das? Wer sich unter das Joch Christi begibt, bekommt keine neue Knechtschaft, sondern wird in die Freiheit einer Beziehung entlassen, in der Liebe und Demut zentrale Rollen spielen.

Jesus beschreibt sich selbst als πραΰς (praus, sanftmütig) und ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ (tapeinos tē kardia, demütig von Herzen). In der antiken Welt galten diese Eigenschaften nicht als Tugenden, sondern als Zeichen von Schwäche. Jesus kehrt das um: Die wahren Träger der Offenbarung sind die, die sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Hilary formuliert: „Das Evangelium öffnet sich denen, die sich nicht auf ihre eigene Klugheit verlassen, sondern kindlich empfangen.“ (Hilary, Commentary on Matthew) Das ist eine Herausforderung an jede leistungsorientierte Frömmigkeit – und ein Korrektiv für jede Spiritualität, die stolz auf Wissen oder Disziplin ist.

Von besonderer Tiefe ist, dass Matthäus 11,25–30 in das größere Drama des Matthäusevangeliums eingebettet ist: Es ist die Szene nach der Ablehnung Jesu durch die Städte Galiläas, vor der nächsten großen Offenbarung an die Jünger. Turner zeigt, dass gerade die literarische Struktur auf einen Wendepunkt im Evangelium hindeutet: „Die Ruhe Jesu ist schon jetzt erfahrbar, aber ihre Vollendung steht noch aus – sie ist Vorgeschmack und Verheißung in einem.“ (Turner, Exegetical Commentary) Der Text lebt damit in der Spannung von Gegenwart und Zukunft, schon jetzt und noch nicht. Das kann für den Alltag bedeuten: Wer nach Ruhe sucht, findet sie in Christus, aber sie bleibt bis zur Neuschöpfung ein angefochtenes Gut. Es ist nie die Flucht vor der Welt, sondern der neue Ort in der Welt.

Was mir als Adventist noch einmal besonders wichtig ist: Die biblische Ruhe hat immer eine sabbatologische Komponente – also einen Bezug zum siebten Tag, zum Ruhetag, wie er im Schöpfungsbericht (Genesis 2,2–3), in der Tora (Exodus 20,8–11) und in der Verheißung an Israel (Josua 21,44) grundgelegt ist. Die Einladung Jesu ist daher nicht gegen das Gesetz, sondern ist die Erfüllung der sabbatlichen Ruhe im Messias. Das ist keine reine Symbolik, sondern ein Ruf, im eigenen Leben Zeiten, Orte und Beziehungen der echten Ruhe zu schaffen – als Widerstand gegen Leistungsdenken und als Zeichen der Hoffnung auf die kommende Welt.

Im Dialog der Ausleger bleibt ein weiteres Spannungsfeld: Ist die Ruhe Christi gefährdet, zum Trostpflaster für schwierige Lebenslagen zu werden, oder öffnet sie einen Raum, in dem Menschen neue Kraft und Perspektive gewinnen können? Courson sieht darin eine Ermutigung: „Er sagt nicht: Kommt, wenn ihr alles im Griff habt, sondern: Kommt, wie ihr seid – gerade, wenn ihr am Ende seid.“ (Courson, Application Commentary) Für Osborne ist die Einladung Jesu „Ruhe – nicht im Sinne von Müßiggang, sondern von Erlösung und befreiter Identität.“ (Osborne, Matthew) Es geht also nicht um Vertröstung, sondern um Umkehr, neues Denken, ein echtes Loslassen der alten Muster.

Gerade im Spannungsfeld von Gesetz und Gnade, Ruhe und Auftrag, Gegenwart und Zukunft bleibt für mich als Theologe vieles offen. Es bleibt die Herausforderung, Nachfolge und Ruhe nicht gegeneinander auszuspielen, sondern in der Spur Christi beides zu halten: Sanftmut, die Mut macht. Demut, die Würde gibt. Ruhe, die Kraft schenkt. Gesetz, das nicht niederdrückt, sondern aufrichtet – in der Gnade dessen, der selbst das Joch getragen und die Last geteilt hat (vgl. Galater 6,2; Psalm 55,23).

Am Ende steht keine abgeschlossene Antwort. Die Perikope lässt Raum für das tastende, ehrliche Suchen nach einer Ruhe, die bleibt – in einer Welt, die alles andere als ruhig ist. Vielleicht ist gerade das das Geheimnis dieser Verse: Die Einladung steht. Sie kann angenommen, angezweifelt, neu entdeckt werden. Wer sich ihr aussetzt, erlebt nicht immer sofort, was er sucht – aber er tritt ein in einen Prozess, in dem Christus selbst der Lehrer und Begleiter wird.

Was müsste ich – was müssten wir als Gemeinde – wirklich loslassen, um diese Ruhe, dieses sanfte Joch, nicht nur zu hören, sondern auch zu leben?

Zentrale Punkte der Ausarbeitung

- Die Einladung Jesu gilt denen, die erschöpft, ausgelaugt und am Ende sind.

- Matthäus 11,28–30 ist kein Text für geistliche Überflieger, sondern für alle, die sich mit ihrer Unvollkommenheit und ihren Grenzen ehrlich machen. Jesus spricht in eine Welt voller Leistungsdruck, religiöser Überforderung und Unsicherheit.

- Seine Worte richten sich an die, die sich abmühen und Lasten tragen – sei es im Glauben, im Alltag oder im eigenen Herzen. Wer ehrlich ist, findet sich darin wieder.

- Ruhe ist kein Gefühl, sondern eine Beziehung.

- Die Ruhe, von der Jesus spricht, ist nicht das Versprechen eines entspannten Lebens oder einer perfekten Welt. Sie ist Anteil an Gottes Schalom – eine neue Stellung, die im Glauben beginnt und nicht vom äußeren Zustand abhängt.

- Diese Ruhe ist tief, weil sie im Vertrauen auf Christus gründet. Sie bleibt spürbar, auch wenn das Leben weiterhin herausfordert.

- Das sanfte Joch: Anspruch und Entlastung zugleich.

- Jesus bietet kein jochloses Leben, sondern ein neues Joch, das „sanft“ und „leicht“ ist – nicht, weil alles mühelos wird, sondern weil die Beziehung zu ihm trägt. Das Joch Christi befreit von religiösem Aktivismus und macht Raum für echte Nachfolge – getragen von Liebe, nicht Zwang.

- Nachfolge bleibt ein Prozess des Lernens, Loslassens und Neu-Empfangens. Sie fordert, aber überfordert nicht.

- Die Entscheidung zur Ruhe bleibt offen und persönlich.

- Jesu Einladung steht jedem offen, aber sie wird nicht aufgedrängt. Ruhe ist kein Automatismus, sondern eine tägliche Entscheidung, die Lasten bei ihm abzugeben und neu zu vertrauen.

- Wer kommt, wird angenommen – wer bleibt, muss nicht perfekt sein, sondern ehrlich und offen für Veränderung.

- Die Perikope öffnet ein geistliches Spannungsfeld, das nicht aufgelöst, sondern bewohnt werden will.

- Ruhe und Unruhe, Gnade und Anspruch, Jetzt und Noch-nicht: Der Text hält diese Spannungen aus und macht Mut, mitten darin zu leben und zu glauben.

- Die Negativparallele aus Offenbarung 14 erinnert daran: Es gibt auch eine Unruhe, die bleibt, wo Christus außen vor bleibt – doch die Einladung zur Ruhe bleibt offen, Tag für Tag.

Warum ist das wichtig? Was ist der Mehrwert?

- Der Text verändert den Blick auf Gott: Er ist nicht der fordernde Aufseher, sondern der Einladende, der bei der eigenen Begrenztheit anfängt.

- Er verändert den Blick auf mich selbst: Es ist okay, schwach zu sein und Hilfe zu brauchen. Die Schwelle zu Christus ist niedrig, weil sie für alle erreichbar sein soll.

- Er verändert meinen Glauben: Glaube wird zur Beziehung, nicht zum Leistungssport. Ich darf mich immer wieder neu ausrichten, ehrlich und ohne Vorbehalte.

- Er verändert meinen Alltag: Die Einladung zur Ruhe kann ich jeden Tag annehmen – gerade dann, wenn alles andere nach Unruhe schreit.

Mit diesem Text beginnt kein einfacher, sondern ein echter Weg: Wer die Einladung annimmt, betritt neues Terrain. Es ist der Anfang einer Ruhe, die bleibt – auch wenn das Leben bewegt bleibt.