Fettgedrucktes für schnell Leser…

Einleitender Impuls:

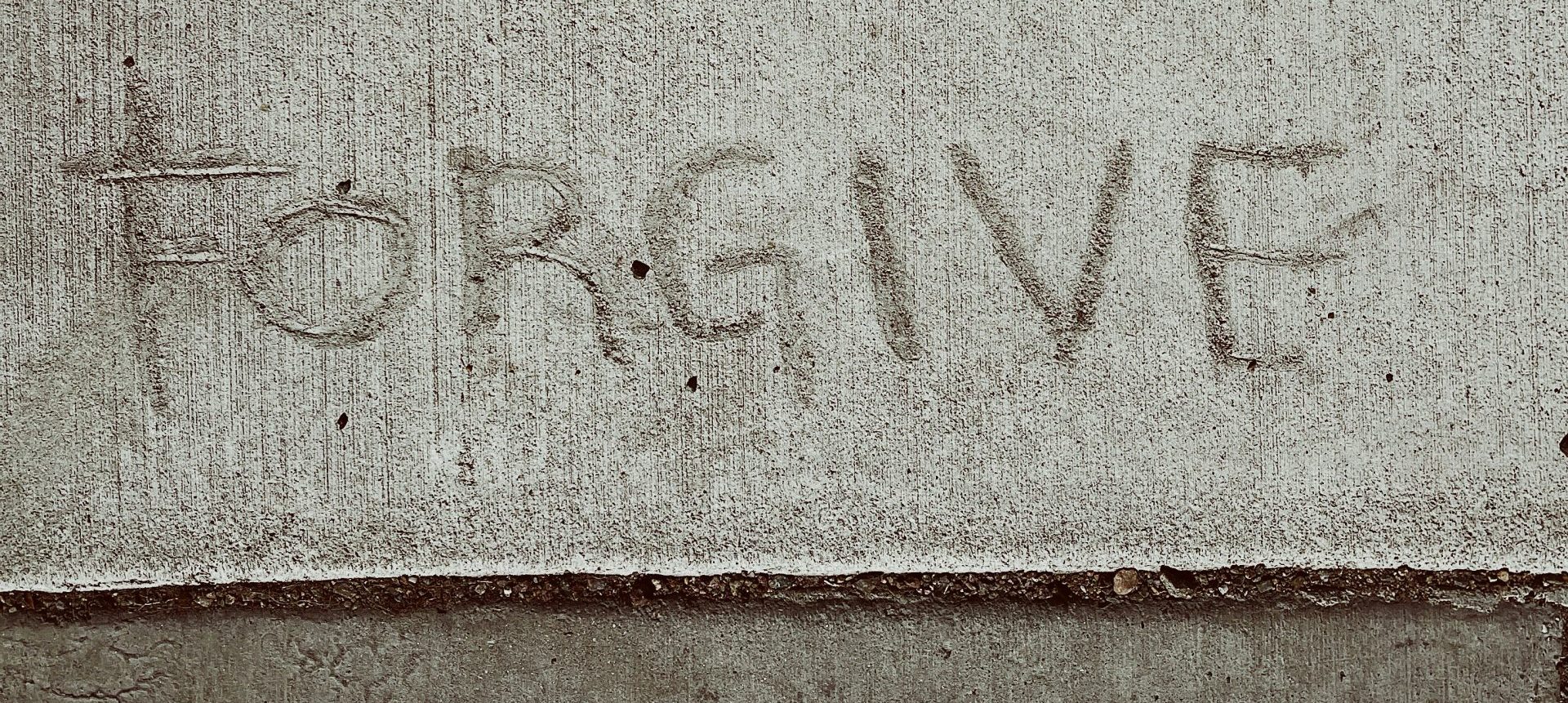

Weißt du, manchmal denke ich, dass das Schwierigste im Glauben gar nicht die großen Bekenntnisse sind, sondern das kleine, zähe Aushalten – im Alltag, in einer Familie, einer WG, in der Gemeinde. Vergebung beginnt selten mit einem warmen Gefühl. Meistens ist da erst diese Mischung aus Zögern, Widerstand und vielleicht sogar der Gedanke: „Nee, diesmal bin ich echt im Recht.“ Und trotzdem – der Text lässt uns nicht aus: Ertragt einander… vergebt euch gegenseitig… weil Christus euch vergeben hat. Das ist keine spirituelle Nettigkeit, sondern die Basis für alles, was echtes Miteinander ausmacht.

Mir hilft oft ein Bild: Vergeben ist wie das Fenster öffnen nach einem Streit – erst fühlt sich die Luft kalt an, aber mit jedem Atemzug kommt etwas Neues, Frisches hinein. Es heißt nicht, dass der Schmerz sofort weg ist oder alles vergessen wird. Aber es macht möglich, dass die Geschichte weitergeht. In jeder Beziehung, in jeder Gemeinschaft, braucht es Leute, die den ersten Schritt wagen – nicht, weil sie müssen, sondern weil sie selbst schon erlebt haben, wie entlastend und befreiend Vergebung sein kann.

Was hält dich am meisten zurück, den ersten Schritt auf jemanden zuzugehen, der dich verletzt hat?

Ich stelle diese Frage, weil ich glaube, dass genau an dieser Stelle echtes Wachstum und Freiheit beginnen kann – aber auch Angst, Unsicherheit und alte Wunden sichtbar werden. Das Risiko: Es bleibt erstmal offen, ob der andere reagiert. Die Verheißung: Wer vergibt, entdeckt die Kraft, die alles verändert – und wird vielleicht selbst zum Segen, den er sich von anderen ersehnt.

Fragen zur Vertiefung oder für Gruppengespräche:

- Was passiert in dir, wenn du an eine Person denkst, der du eigentlich vergeben solltest – aber es einfach nicht schaffst? Mit dieser Frage möchte ich dich einladen, ehrlich hinzuschauen, was dich innerlich blockiert, ohne dich sofort zur Lösung zu drängen. Es geht um ein erstes Erspüren deiner eigenen Dynamik in Konflikten.

- Wie könntest du im Alltag einen kleinen Schritt auf jemanden zugehen, der dich verletzt hat, ohne dabei deine eigenen Grenzen zu übergehen? Hier geht es darum, Vergebung nicht als Großtat, sondern als praktisches, achtsames Handeln im Alltag zu entdecken. Es soll dich stärken, das Thema konkret und zugleich gewaltfrei anzugehen.

- Was würde sich für dich oder dein Umfeld ändern, wenn Vergebung wirklich Freude und neue Freiheit bringen könnte? Diese Frage lädt dich ein, das Thema von einer ganz anderen Seite zu betrachten – nicht als Pflicht, sondern als Möglichkeit, selbst und miteinander aufzublühen. Das kann ungeahnte Sehnsucht oder Mut freisetzen.

Parallele Bibeltexte als Slogans mit Anwendung:

Epheser 4,32 – „Freundlichkeit statt Groll.“ → Gott ruft uns, im Miteinander immer wieder neu barmherzig zu werden – nicht nur aus Pflicht, sondern aus empfangener Gnade.

Matthäus 18,21–22 – „Siebenmal siebzig Mal.“ → Vergebung ist kein Zählspiel, sondern ein Lebensstil, der uns von alten Rechnungen befreit und Raum für echte Zukunft macht.

Lukas 6,37 – „Geben – und es wird dir gegeben.“ → Wer lernt, anderen zu vergeben, öffnet die Tür für eigene Befreiung und erlebt, wie Gottes Großzügigkeit das Herz weitet.

Psalm 103,12 – „So fern der Osten vom Westen.“ → Gottes Vergebung setzt keine Grenze. Sie lädt uns ein, Schuld hinter uns zu lassen und neu zu leben.

Nimm dir gerne 20 Minuten Zeit für die ganze Betrachtung – manchmal steckt der größte Schatz in der ehrlichen Auseinandersetzung mit den eigenen Fragen.

Ausarbeitung zum Impuls

Lass uns diese Zeit bewusst mit einem Gebet beginnen.

Lieber Vater, es tut gut, kurz anzuhalten und Dir einfach Danke zu sagen. Danke, dass unser Leben in Dir geborgen ist – auch dann, wenn wir es nicht spüren oder verstehen. Du schenkst uns neue Perspektiven, auch wenn wir noch an manchem Alten hängen. Ich staune, dass Du uns einlädst, das Alte abzulegen und das Neue wirklich zu leben. Und ich merke: das geht nicht aus eigener Kraft, sondern nur, weil Du uns in Christus verbunden hast – und weil Du sagst, dass wir in Dir schon eine neue Identität haben. Hilf uns, das nicht zu vergessen und auch im Alltag zu üben: Geduld, Nachsicht, Vergebung. Schenk uns einen ehrlichen Blick füreinander – und lass uns wachsen in der Liebe, die alles zusammenhält. Im Namen Jesu,

Amen.

Lass uns jetzt tiefer einsteigen und schauen, was dieser Text konkret für unser Leben bedeuten kann.

Persönliche Identifikation mit dem Text und der Ausarbeitung:

In diesem Ersten Abschnitt geht es nicht darum, den Text zu erklären – sondern ihm zuzuhören. Es ist eigentlich der Letze schritt der Ausarbeitung gewesen, der den Ich nach allen anderen Schritten gegangen bin, die du danach lesen kannst… Ich versuche den Text zu sehen, zu hören zu fühlen und stelle mir die leisen, ehrlichen „W“-Fragen: Was spricht mich an? Was bleibt unausgesprochen? Warum bewegt mich das gerade jetzt? Ich frage mich, wie dieser Vers meinen Alltag berühren kann – nicht theoretisch, sondern greifbar. Und ich spüre nach, was das mit meinem Glauben macht – ob es trägt, fordert, tröstet oder alles zugleich. Am Ende suche ich nicht die perfekte Antwort, sondern eine aufrichtige Reaktion: Was nehme ich mit – ganz persönlich, im Herzen, im Leben, im Blick auf Gott.

Also, bereit?

Hier geht es um Kolosser 3,5–17 – eine Perikope, die mich immer wieder aufschreckt und gleichzeitig tröstet. Es ist ein Text, der zwischen Alltagschaos, Konflikt und der großen Sehnsucht nach echtem Miteinander pendelt. Was passiert, wenn wir einander nicht mehr aus dem Weg gehen können, sondern uns im Alltag wirklich begegnen – mit all unseren Ecken, Kanten und unerledigten Geschichten? Ich merke schnell, dass Vergebung und Nachsicht hier keine schönen Ideale bleiben, sondern als Grundübungen für echtes Zusammenleben gemeint sind.

Viele aus meiner Gemeinde, und ehrlich gesagt manchmal auch ich selbst, ringen mit Fragen wie: „Wie kann ich vergeben, wenn der Schmerz nicht nachlässt?“ oder „Muss ich alles schlucken, damit Frieden herrscht?“ Kolosser 3,13 sagt: „Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand Klage gegen den anderen hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!“ (Kol 3,13). Nicht als Drohung, sondern als Einladung: Die Kraft zur Vergebung kommt nicht aus meiner Perfektion, sondern aus Gottes Geduld. Paulus legt den Finger darauf, dass es gerade in Konflikten – wo es weh tut, wo Dinge ungeklärt bleiben – um mehr geht als ein schnelles „Schwamm drüber“. Manchmal braucht Vergebung einfach Zeit. Es reicht vielleicht, ehrlich zu sagen: „Ich will vergeben, aber ich bin noch unterwegs.“

Alltagstauglich wird das für mich zum Beispiel dann, wenn ich auf jemanden treffe, der mich mehrfach enttäuscht hat. Vergebung heißt für mich in solchen Momenten nicht, alles unter den Teppich zu kehren, sondern erst einmal einen Schritt auf den anderen zuzugehen – vielleicht ein Gespräch zu suchen, zu sagen: „Das hat mich getroffen, aber ich würde mir wünschen, dass es nicht zwischen uns bleibt.“ Oder nach einem Streit nicht gleich zu erwarten, dass alles wie früher wird, sondern zu akzeptieren: Manchmal braucht es kleine Schritte und immer wieder neue Anläufe. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Mut.

Auch die Bibel selbst öffnet den Raum für das Unfertige: In Epheser 4,32 heißt es: „Seid aber zueinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.“ Jesus selbst erzählt vom unbarmherzigen Knecht (Matthäus 18,21–35) – ein Gleichnis, das deutlich macht, dass Vergebung manchmal einen langen Weg durch Verletzung, Angst und auch innere Widerstände nimmt. Das entlastet, weil es mir erlaubt zu sagen: Ich muss nicht aus eigener Kraft vollkommen vergeben können – ich darf unterwegs sein, mit Gottes Hilfe.

Was mir Hoffnung macht: Vergebung kann neue Freude schenken. Nicht, weil alles leicht wäre, sondern weil alte Lasten weniger werden können. Ich habe erlebt, wie nach langem Groll manchmal ein ehrliches Gespräch neue Freiheit bringt – nicht immer alles sofort, aber einen Anfang. Manchmal reicht ein kleiner Schritt: Wertschätzung, eine Nachricht, ein Lächeln, ein ehrliches Gebet, das die eigene Unfähigkeit bekennt. Was wäre, wenn durch solche Schritte wirklich Platz für mehr Leichtigkeit, Freude und echtes Miteinander entsteht? Stell dir vor, Gemeinde wäre nicht der Ort, wo alles klappen muss, sondern wo Menschen aneinander wachsen dürfen – in Geduld, mit Brüchen und Hoffnung.

Vor allem ist mir eines wichtig: Vergebung ist nie Solo-Übung. Kolosser 3 spricht immer von „einander“ – niemand wird mit dem Ringen um Versöhnung allein gelassen. In einer echten Gemeinschaft tragen wir mit, warten aufeinander, geben Raum für langsames Wachsen. Vielleicht ist es diese Geduld miteinander, die am Ende mehr zählt als jeder große Akt: Dass wir uns auf dem Weg nicht verlieren, sondern einander Raum und Zeit geben.

Wenn dich das anspricht, wenn du dich selbst irgendwo auf diesem Weg findest – zwischen Zweifel und Hoffnung, Sehnsucht nach Frieden und Kampf mit alten Geschichten –, dann bist du eingeladen, tiefer mit einzusteigen. Gemeinsam schauen wir weiter in den Text und seine Auslegung: Was kann echte Vergebung heute bedeuten – für dich, für mich, für uns als Gemeinschaft?

Der Text:

Zunächst werfen wir einen Blick auf den Text in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis und können die unterschiedlichen Nuancen des Textes in den jeweiligen Übersetzungen oder Übertragungen besser erfassen. Dazu vergleichen wir die Elberfelder 2006 (ELB 2006), Schlachter 2000 (SLT), Luther 2017 (LU17), Basis Bibel (BB) und die Hoffnung für alle 2015 (Hfa).

Kolosser 3,13

ELB 2006: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!

SLT: ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat; gleichwie Christus euch vergeben hat, so auch ihr.

LU17: und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!

BB: Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben!

HfA: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben.

Der Kontext:

In diesem Abschnitt geht es darum, die grundlegenden Fragen – das „Wer“, „Wo“, „Was“, „Wann“ und „Warum“ – zu klären. Das Ziel ist es, ein besseres Bild von der Welt und den Umständen zu zeichnen, in denen dieser Vers verfasst wurde. So bekommen wir ein tieferes Verständnis für die Botschaft, bevor wir uns den Details widmen.

Kurzgesagt… Paulus schreibt an Menschen, die er nie persönlich getroffen hat, und will ihnen Mut machen, bei Jesus zu bleiben – auch wenn von allen Seiten Druck kommt, andere Wege zu gehen. Die Kolosser leben im Spannungsfeld zwischen antiker Alltagsreligion, jüdischer Gesetzestreue und ihrer neuen Identität in Christus.

Previously on Kolosser: Stell dir vor, du wärst Teil einer jungen Gemeinde in einer römischen Provinzstadt. Eigentlich läuft’s ganz gut – ihr seid leidenschaftlich dabei, glaubt wirklich an das, was Epaphras, euer Pastor, von Jesus erzählt hat. Aber dann kommt so ein Mix aus alten Gewohnheiten, gesellschaftlichem Druck und religiösen Zusatzangeboten von außen – „mehr Mystik! Mehr Regeln! Jesus reicht nicht!“ Paulus, selbst im Gefängnis, bekommt das alles von Epaphras zu hören und schreibt diesen Brief als Antwort.

Paulus selbst war nie in Kolossä, kennt aber den leidenschaftlichen Epaphras und hört nun, dass die Gemeinde unter zwei Fronten leidet: Einerseits stehen die alten religiösen Überbleibsel aus dem griechisch-römischen Alltag im Raum – Schutzgötter für jedes Lebensgebiet, die man besser nicht verärgert. Andererseits drängen fromme Stimmen aus der jüdischen Ecke darauf, das volle Programm der Tora durchzuziehen – mit Beschneidung, koscherem Essen, Festen und allem Drum und Dran. Beides zusammen bringt eine Unsicherheit: Reicht Jesus wirklich? Oder muss ich noch was drauflegen? Dazu kommen Sorgen vor spirituellen Mächten, die angeblich immer noch irgendwie ihr Unwesen treiben. Die Kolosser stehen also ziemlich zwischen den Stühlen.

Der religiöse und gesellschaftliche Kontext ist ein echtes Sammelsurium: Da stehen die Reste polytheistischer Alltagsmagie direkt neben dem sehr disziplinierten jüdischen Lebensstil. Nicht zu vergessen: In Kolossä und Umgebung läuft alles nach römischer Ordnung – der Patriarch hat das Sagen, Sklaven sind Alltagsrealität. Und jetzt behaupten ein paar Christen, dass mit Jesus eine neue Zeitrechnung begonnen hat, dass alte Grenzen wegfallen und dass sogar Sklaven und Herren in der Gemeinde wie Geschwister sind. Klingt erstmal völlig abgedreht für Leute, die gewohnt sind, dass jeder seinen Platz kennt.

Das Besondere an Kolosser 3,5-17: Paulus erklärt ganz praktisch, wie dieses „Leben mit Christus“ aussieht. Es geht um einen radikalen Wechsel im Denken und Handeln, nicht durch religiöse Extras, sondern weil in Christus ein neuer Mensch möglich ist. Die Leute sollen das alte Leben bewusst loslassen – alte Streitkultur, verletzende Sprache, Ausgrenzung – und stattdessen Barmherzigkeit, Geduld und vor allem Vergebung leben. All das läuft nicht über Perfektion, sondern über das, was Jesus vorgemacht hat: Vergebung, Annahme, ein neues Miteinander. Kurz: Das Evangelium muss Alltag werden – nicht als Last, sondern als Einladung zu einer neuen Freiheit.

Soweit der Überblick! Im nächsten Schritt schauen wir genauer hin: Welche Schlüsselwörter und Begriffe im Text stechen ins Auge und warum lohnen sie sich, unter die Lupe zu nehmen?

Die Schlüsselwörter:

In diesem Abschnitt wollen wir uns genauer mit den Schlüsselwörtern aus dem Text befassen. Diese Worte tragen tiefere Bedeutungen, die oft in der Übersetzung verloren gehen oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir werden die wichtigsten Begriffe aus dem ursprünglichen Text herausnehmen und ihre Bedeutung näher betrachten. Dabei schauen wir nicht nur auf die wörtliche Übersetzung, sondern auch darauf, was sie für das Leben und den Glauben bedeuten. Das hilft uns, die Tiefe und Kraft dieses Verses besser zu verstehen und ihn auf eine neue Weise zu erleben.

Kolosser 3,13 – Ursprünglicher Text (Nestle-Aland 28):

ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς·

Übersetzung Kolosser 3,13 (Elberfelder 2006):

Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!

Semantisch-pragmatische Kommentierung der Schlüsselwörter

- ἀνεχόμενοι (anechomenoi) – „ertragt“: Das Partizip Präsens beschreibt ein andauerndes, aktives Dulden, Aushalten, ein Sich-gegenseitig-Ertragen. Gemeint ist hier nicht Gleichgültigkeit, sondern eine gelebte, belastbare Nachsicht. Man lässt sich auf die Unvollkommenheit des anderen ein, bleibt präsent – auch wenn’s unbequem wird. Dieses Wort trägt die Bedeutung eines Miteinanders, das Spannungen aushält und nicht sofort auf Distanz geht. Es ist eine Haltung, nicht nur eine punktuelle Handlung.

- ἀλλήλων (allēlōn) – „einander“: Das reziproke Pronomen macht deutlich: Es geht nie nur um „den Starken“ oder „die Schwachen“ – sondern um ein gegenseitiges, beidseitiges Miteinander. Das Wort verweist auf das Gemeindeleben, in dem jeder mal ertragen muss und mal ertragen wird.

- χαριζόμενοι (charizomenoi) – „vergebt“: Ein weiteres Partizip, das ein fortlaufendes, gnädiges Vergeben beschreibt. Das griechische χαρίζομαι hat die Wurzel „Gnade schenken“, „jemandem etwas gönnen, schenken oder erlassen“. Es geht hier also nicht um einen rechtlichen Akt, sondern um ein großzügiges, absichtsvolles Schenken von Vergebung. Die Formulierung erinnert an das Geschenk der Gnade Gottes – das, was der andere empfängt, ist unverdient.

- μομφήν (momphēn) – „Klage/Vorwurf“: Ursprünglich bedeutet das Wort „Beschwerde, Vorwurf, Tadel“ – also das, was als echter oder empfundener Grund zur Trennung oder Distanz dient. Es geht um reale Spannungen, nicht nur um Kleinigkeiten. Paulus spricht das aus, was jeder kennt: Da ist etwas zwischen uns, das einen Schatten wirft.

- κύριος (kyrios) – „Herr“: Im Kontext des Kolosserbriefs meint „Herr“ eindeutig Jesus Christus, nicht einen beliebigen Vorgesetzten oder Gott ganz allgemein. Er ist das große Vorbild und der Maßstab aller Vergebung – nicht weil er muss, sondern weil er kann und will. In dieser Stellung wird das Motiv der Nachahmung Gottes betont.

- ἐχαρίσατο (echarisato) – „hat vergeben“: Die Vergangenheitsform unterstreicht: Die Vergebung durch Christus ist bereits geschehen. Sie ist nicht nur theoretisches Angebot, sondern Realität, aus der der Gläubige leben kann und soll. Interessant: Dasselbe Wort wie beim „Vergeben“ der Gemeinde untereinander – was in der Gemeinschaft passiert, spiegelt das Handeln Christi wider.

- οὕτως καὶ ὑμεῖς (houtōs kai hymeis) – „so auch ihr“: Das Adverb „oὕτως“ („so, auf diese Weise“) bringt Nachdruck: Wie der Herr gehandelt hat, so sollt ihr handeln – kein billiges „macht mal so ähnlich“, sondern ein „nehmt euch Christus als Maßstab, nicht eure Gefühle oder die Situation“.

Hier wird deutlich: Die Begriffe in Kolosser 3,13 sind nicht „neutrale Vokabeln“, sondern tragen das Gewicht von gelebter Gemeinschaft, existenzieller Erfahrung und Theologie in sich. Wer sie hört, wird eingeladen, aus dem eigenen Erfahrungshorizont herauszutreten und sich auf die Dynamik des Neuen einzulassen.

Im nächsten Schritt folgt der theologische Kommentar, in dem wir die Tiefen dieser Begriffe in ihrer geistlichen und existenziellen Sprengkraft entfalten.

Ein Kommentar zum Text:

Wer Kolosser 3,5–17 aufschlägt, stößt sofort auf ein unruhiges Herzstück paulinischer Paränese (Paränese = Ermahnung zur praktischen Lebensführung im Glauben): Hier geht es nicht um harmonische Träumerei, sondern um die Mühen, Grenzen und Chancen gelebter Nachfolge – mitten in einer realen, vielschichtigen Gemeinde. Die Begriffe im Urtext sind scharf gesetzt: χαρίζεσθαι (charizesthai) – „vergeben, aus Gnade schenken“, und ἀνεχόμενοι (anechomenoi) – „einander aushalten, ertragen“, stehen grammatikalisch im Partizip Präsens (mittel/passiv). Im Griechischen beschreibt diese Form eine beständige, wiederkehrende Handlung – kein Akt auf Zeit, sondern ein Lebensstil. Das ist entscheidend: Paulus fordert keine punktuellen Heldentaten, sondern ein dauerhaftes Klima des Miteinanders.

Der Hintergrund ist alles andere als ideal: Kolossä ist eine Stadt an der Schnittstelle von jüdischer Diaspora, römischer Macht und griechischer Philosophie, in der religiöse, soziale und philosophische Strömungen konkurrieren. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die in ganz unterschiedlichen Traditionen aufgewachsen sind, und sieht sich, wie Bird betont, „nicht als perfekter Ort, sondern als ein Raum, in dem sich unterschiedliche Biografien, Temperamente und Erwartungen reiben“ (Bird, Colossians and Philemon). In dieser Gemengelage ruft Paulus nicht zu neuen Vorschriften auf, sondern erinnert an die gemeinsame Identität in Christus. Pao und Arnold zeigen, wie die Mahnungen zur gegenseitigen Vergebung und Nachsicht „nicht als Leistung, sondern als Folge der Erfahrung mit Christus“ zu verstehen sind (Pao/Arnold, Colossians and Philemon). Gemeindepraxis, so O’Brien und Dunn, wird hier nicht als Individualdisziplin, sondern als kollektive Kultur gezeichnet: Das neue Leben „in Christus“ ist immer sichtbar und gemeinschaftlich – wie ein „Kleiderwechsel“, der die Zugehörigkeit demonstriert (Dunn, Epistles to the Colossians and to Philemon; Witherington, Colossians: A Socio-Rhetorical Commentary).

Paulus bedient sich in Kolosser 3,5–17 bewusst einer literarischen Struktur, die in der antiken Tradition der Laster- und Tugendkataloge (Listen typischer Fehlhaltungen oder vorbildlicher Tugenden) steht. Diese sind im Judentum (z. B. Dekalog = Zehn Gebote, Levitikus 19) ebenso bekannt wie in der griechisch-römischen Welt (Stoische Tugendlehren). Der Unterschied: Paulus transformiert diese Listen, indem er sie nicht als „Checkliste zur Selbstoptimierung“, sondern als Antwort auf Gottes Gnade versteht – nicht das Tun steht im Zentrum, sondern das Sein in Christus (vgl. Römer 6,4; Galater 5,22–25). Das Ziel: Die neue Gemeinschaft als Mikrokosmos der kommenden Schöpfung (vgl. Jesaja 65,17; Offenbarung 21,1–5).

Die literarische Mitte der Passage (3,11) ist theologisch entscheidend: „Christus ist alles und in allen“. Für O’Brien und Pao/Arnold ist dies der Angelpunkt, von dem sich alles ableitet – und der deutlich macht, dass die neue Identität die alten Trennungen überwindet. Die Chiasmus-Struktur des Abschnitts (Rahmen: 3,1–4 und 3,15–17, Zentrum: 3,11) zeigt: Nicht erst das Ziel, sondern der ganze Weg ist „neu“ – von der Ablegung bis zur Annahme, vom Alten zum Neuen, vom Konflikt zur Versöhnung.

A (3,1–4) – Suche nach dem, was droben ist / Fokussierung auf Christus → „Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist…“ (3,1)

B (3,5–10) – Ablegen des Alten: das Böse, irdische Begierden und Laster → „Tötet daher eure Glieder, die auf der Erde sind…“ (3,5–10)

C (3,11) – Mitte: Christus ist alles und in allen → „…Christus ist alles und in allen.“ (3,11)

B′ (3,12–14) – Anziehen des Neuen: Güte, Barmherzigkeit, Vergebung, Liebe → „So zieht nun an als Auserwählte Gottes… herzliches Erbarmen, Güte…“ (3,12–14)

A′ (3,15–17) – Leben aus dem Wort und Frieden Christi, Danksagung → „Lasst den Frieden Christi in euren Herzen regieren… Das Wort Christi wohne reichlich unter euch…“ (3,15–16)

Im Alltagsleben der Gemeinde heißt das: Dauerhafte Vergebung ist keine Einladung zum Durchwinken von Fehlern oder Grenzüberschreitungen. Sie bedeutet, immer wieder den Schritt zur Versöhnung zu wagen – auch nach wiederholten Enttäuschungen, ohne dabei Konflikte zu bagatellisieren. (Konfliktkultur in der Gemeinde ist also weder Schweigen noch Dauerkampf, sondern gelebte Bereitschaft, aufeinander zuzugehen.) Ein Beispiel: Wenn jemand in der Gemeinde immer wieder durch verletzendes Verhalten auffällt, heißt χαρίζεσθαι (charizesthai) nicht, alles zu entschuldigen, sondern die offene, oft mühsame Bereitschaft, das Gespräch und – wenn möglich – Versöhnung zu suchen (vgl. Matthäus 18,15–17).

Vergebung ist, wie Bruce betont, ein Geschenk, das aus Christus’ Handeln fließt, und keine psychologische Technik (Bruce, The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians). Sie ist Frucht empfangener Gnade. Das bedeutet: Wer sich selbst als Angenommenen erfährt, kann anderen schenken, was sie nicht verdient haben. Hier liegt die Verbindung zu meinem adventistischen Verständnis: Gnade (χάρις – charis) ist Ursprung, aber Versöhnung ist gelebte Frucht (vgl. Römer 5,8–11). Es gibt keine billige Gnade – Vergebung ist immer auch ein Prozess und ein Wagnis, das nicht in Harmonisierung aufgeht.

Dunn unterstreicht, dass der „Kleiderwechsel“ ein kollektiver Akt ist – die Gemeinde als sichtbare, soziale Alternative zum Umfeld. Konflikte werden nicht geleugnet, sondern als Chance für die Kraft der Gnade verstanden. „Die Mahnung zur Geduld und Vergebung ist eine realistische Antwort auf unvermeidliche Reibungen in einer vielfältigen Gemeinschaft.“ (Dunn, Epistles to the Colossians and to Philemon) Für meine eigene Gemeindepraxis bedeutet das: Heiligung ist kein Zustand, sondern ein gemeinschaftlicher, oft mühsamer Prozess. Gemeinde ist nicht Zufluchtsort vor Konflikten, sondern ein Übungsraum für Versöhnung.

Witherington bringt es auf den Punkt: „Es geht Paulus weniger um punktuelle Akte der Nachsicht, sondern um eine Grundhaltung, die aus der Erfahrung der göttlichen Vergebung lebt.“ (Witherington, Colossians: A Socio-Rhetorical Commentary) Die griechischen Präsenspartizipien machen deutlich, dass ein dauerhafter Lebensstil angestrebt wird. Für die Gemeinde heute heißt das: Geduld und Vergebung sind nicht Notfallmaßnahmen, sondern der Normalfall und Prüfstein lebendigen Glaubens (vgl. Galater 5,22–23).

Douglas Moo legt den Fokus auf die kollektive Dimension: „Das Vorbild Christi ist der unerschöpfliche Grund und Maßstab christlicher Vergebung.“ (Moo, The Letters to the Colossians and to Philemon) Für Paulus ist Vergebung Kernbestandteil der neuen Existenz in Christus. Die Mahnungen stehen im Plural, gelten allen – Epheser 4,32 („vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus“) ist hierfür eine entscheidende Parallele. Hier spiegelt sich auch die adventistische Überzeugung wider: Gemeinde ist „Leib Christi“, jedes Mitglied trägt zum geistlichen Klima bei (vgl. 1. Korinther 12,12–27).

Michael F. Bird hebt hervor: „Das gegenseitige Ertragen und Vergeben ist die soziale Ausprägung der Gnade, die die Gemeinde in Christus empfangen hat.“ (Bird, Colossians and Philemon) Gnade wird erst zur Wirklichkeit, wenn sie weitergegeben wird – und gerade darin liegt die Herausforderung, wenn Verletzungen tief sitzen. Für mich bleibt hier eine ehrliche Spannung: Wie gelingt Vergebung angesichts von Schuld, die nicht einfach „vergeben“ werden kann, wie etwa bei Missbrauch, Gewalt oder tiefer Spaltung? (An dieser Stelle braucht es Ehrlichkeit: Versöhnung heißt nicht immer Rückkehr in alte Beziehungen, sondern manchmal auch das Ziehen von Grenzen zum Schutz der Betroffenen.)

Peter T. O’Brien akzentuiert, dass das Vorbild Christi „mehr als ethisches Ideal – es ist der Ursprung, aus dem die Gemeinde lebt.“ (O’Brien, Colossians, Philemon) Für O’Brien ist die Fähigkeit zur Vergebung keine menschliche Leistung, sondern Folge der Christusbeziehung. Die griechische Präsensform erinnert daran: „Geduld und Vergebung sind bleibende Lebenshaltungen, kein situatives Krisenmanagement.“ (O’Brien, Colossians, Philemon) Für meine Praxis ist hier entscheidend, dass nicht Perfektion, sondern das lebendige Miteinander, geprägt vom Wort Christi, der Prüfstein echten Glaubens ist (vgl. Johannes 13,34–35).

Pao und Arnold zeigen, dass christliches Ethos „als Korrektiv zu exklusiven, abgrenzenden religiösen Strömungen formuliert ist“ (Pao/Arnold, Colossians and Philemon). Gemeinde ist ein Labor für die künftige Neuschöpfung Gottes – ein Ort, an dem Gnade, Versöhnung und Überwindung von Trennung geübt werden. Für mich bedeutet das: Gemeinde ist vielleicht wirklich ein Vorgeschmack auf das, was Gott verheißt – ein Ort, an dem Versöhnung, Heilung und Gnade schon jetzt tastbar werden.

Der Text bleibt unbequem und stellt echte Fragen: Kann Vergebung eingefordert werden, oder bleibt sie immer Geschenk? Wie gehen wir mit Verletzungen um, die nicht „gut“ werden? Wie kann Gemeinde ein Ort sein, der sowohl Versöhnung fördert als auch die nötigen Grenzen respektiert?

Vielleicht liegt in dieser Unfertigkeit, im Ringen um Gabe und Pflicht, um Gnade und Verantwortung, die eigentliche Kraft von Kolosser 3,5–17. Denn nur eine Gemeinde, die mit diesen Spannungen ehrlich lebt, kann Hoffnung für Menschen und Welt sein – und ein Hinweis auf die neue Schöpfung, die Gott verheißen hat.

Zentrale Punkte der Ausarbeitung

- Vergebung ist kein frommer Bonus, sondern Überlebenskunst für Gemeinschaft. – Kolosser 3,5–17 stellt uns mitten ins echte Leben: Vergebung und Nachsicht sind keine Extra-Features, sondern Grundbausteine für jede Beziehung, die Bestand haben soll. – Nicht Theorie, sondern Alltagsübung: „Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig… wie auch der Herr euch vergeben hat.“

- Gott erwartet keine Perfektion, sondern einen ehrlichen Weg. – Paulus rechnet mit Konflikten und Scheitern. Vergebung ist kein Superheldenakt, sondern oft ein Prozess aus Ringen, Loslassen und neuem Versuchen. – Das Ziel ist nicht, alles sofort zu können – sondern dran zu bleiben, weil Gott selbst Geduld mit uns hat.

- Grenzen sind erlaubt – Vergebung heißt nicht alles schlucken. – Der Text fordert keine Selbstaufgabe: Es ist okay, Schmerz zu benennen und sich Zeit zu lassen. – Ehrliche Nachsicht heißt, ehrlich zu sein – mit dem eigenen Tempo, mit eigenen Wunden und Schutzbedürfnissen.

- Gemeinschaft lebt vom „Einander“. – Kolosser 3 spricht die Gemeinde an: Vergebung, Geduld, Liebe – das alles gelingt nicht als Solo-Nummer, sondern als gemeinsames Lernfeld. – Die Stärke einer Gemeinschaft zeigt sich nicht an Perfektion, sondern am Umgang mit Brüchen, Fehlern und Neuanfängen.

- Vergebung setzt neue Energie für Freude und echte Freiheit frei. – Wo Versöhnung Raum bekommt, kann Neues wachsen: Beziehungen dürfen atmen, die Vergangenheit verliert ihre Macht, Hoffnung wird konkret. – Es bleibt nicht beim Pflichtgefühl, sondern eröffnet echten Neuanfang und Erleichterung.

Warum ist das wichtig für mich?

- Es macht Glauben bodenständig. Ich merke, wie geistliche Prinzipien im echten Alltag ankommen – nicht nur in Andachten, sondern im Konflikt, im Miteinander, im Durcheinander.

- Es nimmt Druck raus. Ich darf unfertig bleiben, Fehler machen, Schritte probieren. Vergebung ist ein Weg – Gott geht ihn geduldig mit.

- Es macht Hoffnung. Versöhnung ist nie aussichtslos. Auch nach tiefem Streit bleibt Beziehung möglich, wenn ich mich auf Vergebung einlasse.

- Es schafft Verbindung. Gemeinschaft wird tragfähiger, wenn niemand perfekt sein muss. Ehrlichkeit und Mittragen machen Beziehungen tiefer und echter.

Der Mehrwert dieser Erkenntnis

- Ich kann aufhören, Vergebung als frommes Ideal abzutun – und beginne, sie als konkretes Werkzeug für mein Leben zu sehen.

- Ich darf Grenzen setzen und ehrlich bleiben, weil Nachsicht nicht Selbstverleugnung heißt.

- Ich erlebe, wie Glaube mitten im Alltag wächst, nicht trotz, sondern gerade durch Unfertigkeit und Miteinander.

- Ich entdecke, dass echter Neuanfang immer möglich bleibt – egal, wie lange die Geschichte schon dauert.

Kurz gesagt: Kolosser 3,5–17 ist nicht die Theorie schöner Beziehungen, sondern eine Überlebenshilfe für alle, die im echten Leben unterwegs sind. Wer Vergebung wagt, schafft Raum für Freiheit, Freude und neue Gemeinschaft.