Fettgedrucktes für schnell Leser…

Einleitender Impuls:

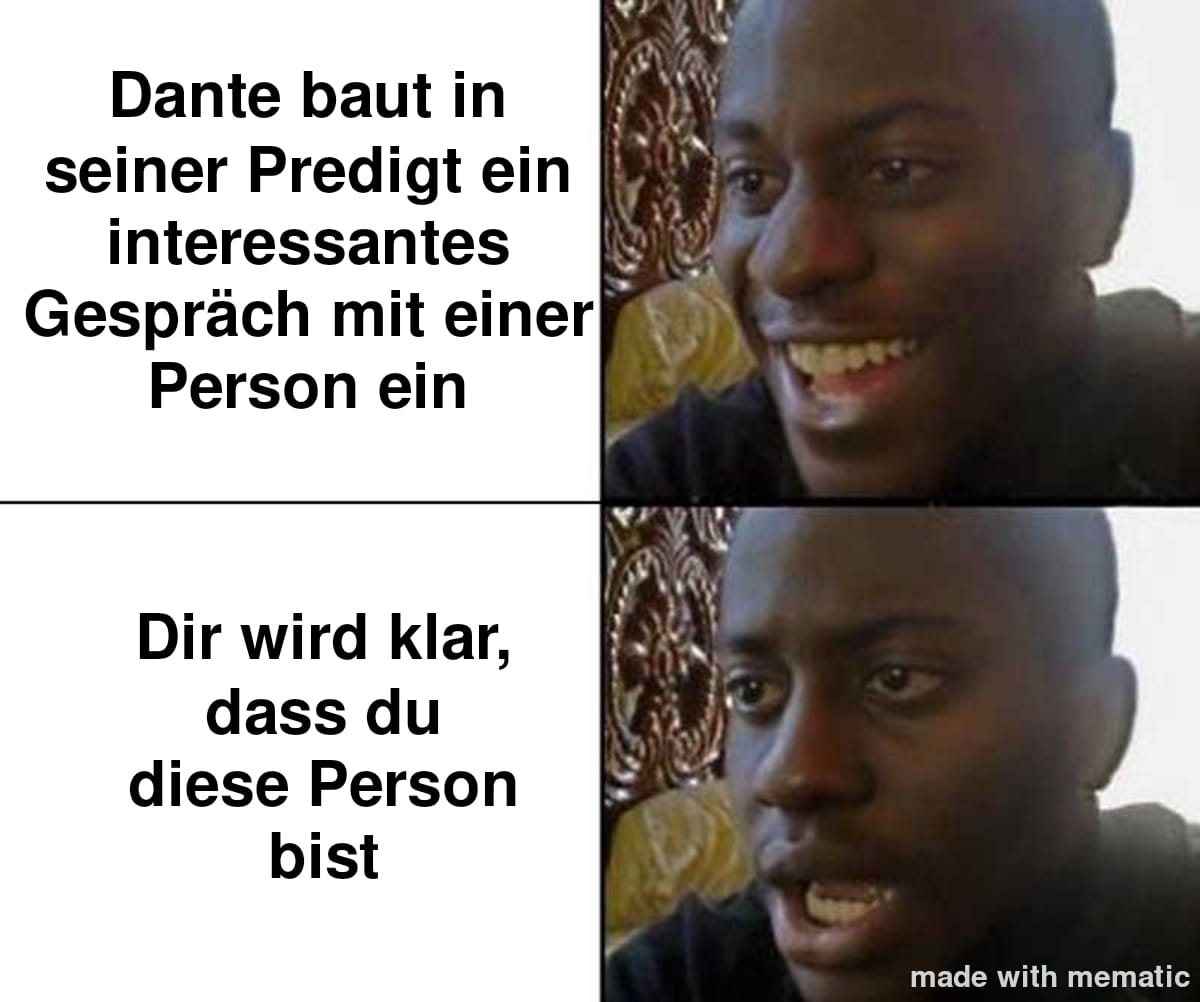

Für alle, die mich nicht wirklich kennen: Ich bin Pastor im Großraum Frankfurt und Teil einer Gemeindegründung in Offenbach und – wie viele – in viel zu vielen WhatsApp-Gruppen. Letztens hat ein Freund in einer dieser Gruppen ein Meme gepostet. Zwei Bilder. Oben ein junger Mann mit einem breiten Grinsen, aufmerksamer Blick. Daneben der Satz: „Dante baut in seine Predigt ein interessantes Gespräch mit einer Person ein.“ Darunter dasselbe Gesicht – aber jetzt mit aufgerissenen Augen. Und der Satz: „Dir wird klar, diese Person bist du.“

Ich hab herzlich gelacht. Und gleichzeitig dachte ich: Ja. Genau das passt heute. Wichtig!!! Wenn ich Geschichten erzähle, dann nicht um bloßzustellen oder zu lachen. Und natürlich ohne Details oder Namen!!! Aber warum mache ich das?? Weil sie auch meine sind. Wir sind oft mehr miteinander verbunden, als wir denken. Und manchmal sagt ein Text Dinge über „jemanden“, bis du merkst: Dieser „jemand“ – das bist du.

Heute ist wieder so ein Moment. Jesaja 53,5 ist kein Text über „die Welt da draußen“. Er trifft dich. Und mich. Und ja, er trifft auch unser Unwohlsein mit der Idee eines leidenden Gottesknechts, der für uns blutig geschlagen wird. Ich weiß, gerade in unserer säkularen Welt, wo Gewalt in religiösen Texten oft Fragen aufwirft, ist das schwer. Ich werde oft gefragt: „Muss Gott wirklich so drastisch sein?“ Und ich antworte nicht als Anwalt Gottes – sondern als Mensch, der selbst lange gebraucht hat, um zu verstehen: Dieser Text ist nicht da, um zu erklären, warum alles so ist – sondern um zu zeigen, dass Gott nicht wegsieht, sondern durchgeht. Für uns.

Und manchmal, wenn du dann da sitzt, merkst du: Ich bin nicht nur der, für den dieser Text gilt – ich bin der, wegen dem er nötig wurde. Das ist unangenehm. Es macht was mit dir. Es stellt Fragen. Aber es gibt dir auch etwas zurück, das unsere Gesellschaft dringend braucht: Ehrlichkeit. Versöhnung. Und Hoffnung, die nicht aus Ausreden besteht, sondern aus einer offenen Wunde, die heilt.

Fragen zur Vertiefung oder für Gruppengespräche:

- Wo merkst du beim Lesen dieses Textes inneren Widerstand oder ein leises Ausweichen? Diese Frage zielt darauf, dich ehrlich mit deinem ersten Impuls zu konfrontieren. Nicht jeder Satz ist bequem – und genau das ist der Anfang echter Tiefe.

- Wie gehst du im Alltag mit deiner eigenen Schuld um – verdrängst du sie, rechtfertigst du sie oder trägst du sie mit dir herum? Diese Frage hilft, den großen theologischen Begriff „Sünde“ herunterzubrechen auf deine persönliche Art, mit Schwächen und Fehlern umzugehen.

- Was bedeutet es für dich, dass Heilung nicht durch Stärke kommt, sondern durch Wunden – und zwar nicht deine eigenen? Diese Frage führt dich an den Kern geistlicher Versöhnung: nicht durch Leistung, sondern durch Annahme.

Parallele Bibeltexte als Slogans mit Anwendung:

Psalm 103,3 – „Er heilt alle deine Krankheiten.“ → Gott begegnet dir nicht erst, wenn du wieder funktionierst – sondern gerade da, wo du verletzt bist.

Römer 5,8 – „Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren.“ → Du musst dich nicht beweisen, um angenommen zu sein – du darfst dich finden lassen.

Jesaja 1,6 – „Keine heile Stelle an ihm.“ → Schon der Anfang des Jesajabuchs bereitet auf das Leiden vor – unsere Wunden sind nicht neu für Gott.

1. Petrus 2,24 – „Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.“ → Petrus greift Jesaja auf und macht deutlich: Diese Verheißung gilt – auch heute, auch dir.

Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Text etwas in dir angestoßen hat – dann nimm dir heute 20 Minuten Zeit, um die ganze Ausarbeitung zu lesen. Vielleicht steckt darin genau die Antwort, nach der du dich im Stillen schon länger sehnst.

Ausarbeitung zum Impuls

Bevor wir tiefer einsteigen, lass uns kurz anhalten. Atme durch. Lass den Alltag für einen Moment ruhen – und komm innerlich an. Wir beginnen mit einem einfachen, ehrlichen Gebet.

Lieber Vater, manchmal verstehe ich nicht, wie Schmerz und Rettung zusammengehören. Aber heute komme ich mit offenem Herzen zu Dir – nicht, weil ich alles begreife, sondern weil ich Dir vertraue.

Du hast dich in Jesus nicht verschont. Er wurde durchbohrt – nicht für sich, sondern für uns. Für mich. Und das bewegt mich, auch wenn ich es kaum fassen kann.

Danke, dass Du nicht fern geblieben bist.

Danke, dass Du Wunden heilen willst – nicht mit schnellen Lösungen, sondern mit echter Nähe.

Ich bringe Dir alles, was gerade in mir ist – Zweifel, Hoffnung, Müdigkeit, Sehnsucht.

Mach mein Herz still. Mach es weit.

Rede, Vater. Ich will hören.

Im wunderbaren Namen Jesu,

Amen.

Dann steigen wir jetzt gemeinsam ein – mit Kopf und Herz, mit Text und Seele.

Persönliche Identifikation mit dem Text und der Ausarbeitung:

In diesem Ersten Abschnitt geht es nicht darum, den Text zu erklären – sondern ihm zuzuhören. Es ist eigentlich der Letze schritt der Ausarbeitung gewesen, der den Ich nach allen anderen Schritten gegangen bin, die du danach lesen kannst… Ich stelle mir die leisen, ehrlichen „W“-Fragen: Was spricht mich an? Was bleibt unausgesprochen? Warum bewegt mich das gerade jetzt? Ich frage mich, wie dieser Vers meinen Alltag berühren kann – nicht theoretisch, sondern greifbar. Und ich spüre nach, was das mit meinem Glauben macht – ob es trägt, fordert, tröstet oder alles zugleich. Am Ende suche ich nicht die perfekte Antwort, sondern eine aufrichtige Reaktion: Was nehme ich mit – ganz persönlich, im Herzen, im Leben, im Blick auf Gott.

Also, bereit?

Ich sehe mich gerade in der Gästewohnung bei meiner Mama sitzen. Früh morgens, die Jungs schlafen noch. Wir haben Raquel Mal wieder Raum und Zeit gegeben. Mein Mate steht neben mir, das Licht ist schummrig, und mein Blick hängt an diesem einen Vers, der mich nicht mehr loslässt. Jesaja 53,5. Ich sehe einen Menschen. Gezeichnet. Gebeugt. Aber nicht zerbrochen. Er trägt etwas – nicht sichtbar, aber schwer. Es drückt auf seine Schultern wie etwas, das nicht ihm gehört. Und ich sehe Menschen um ihn herum. Manche wenden sich ab. Manche schauen durch ihn hindurch. Und ein paar… ein paar schauen hin. Verstohlen. Vielleicht schämen sie sich. Vielleicht fühlen sie sich ertappt. Vielleicht merken sie – das, was er trägt, das gehört eigentlich uns.

Ich höre im Text. Stille. Viel Stille. Aber sie ist nicht leer. Sie ist voll. Voll von dem, was niemand sagt, aber alle spüren. Ich höre die zitternde Stimme von Schuld, die sich nicht traut, sich zu zeigen. Ich höre die Stille von Vergebung, die wartet, ob jemand sie annimmt. Ich höre – und das ist das Lauteste – das Herz dieses Mannes. „Ich tue das für dich.“ Nicht anklagend. Nicht vorwurfsvoll. Sondern wie ein liebevoller Blick, der sagt: „Ich sehe dich. Ganz. Und ich trage DAS.“

Was ich dabei fühle? Ehrlich? Erstmal Abwehr. Ich will da nicht hin. Zu nah. Zu echt. Zu schmerzhaft. Und dann – Trauer. Nicht die große dramatische, sondern die stille Schwester der Erkenntnis. Die, die dich anschaut und fragt: „Und jetzt?“ Und irgendwann kommt ein anderes Gefühl dazu. So eine Mischung aus Erleichterung und Ehrfurcht. Wenn er das getragen hat, dann muss ich es nicht mehr schleppen. Ich kann es zugeben. Abgeben.

Vielleicht stehst du gerade an einem Punkt, wo du dich selbst nicht verstehst. Wo deine Fragen dich müder machen als deine Sorgen. Vielleicht siehst du diesen Text und denkst: „Das ist zu groß für mich. Zu fremd. Zu fromm.“ Aber was, wenn genau das Gegenteil stimmt? Was, wenn dieser Text dich schon kennt, bevor du ihn verstehst?

Was dieser Text mir sagt? Er schreit nicht. Er flüstert. Aber das, was er sagt, ist gewaltig. „Ich habe deine Dunkelheit getragen, damit du in meinem Licht leben kannst.“ Nicht als Metapher. Nicht als Theorie. Als Realität. Und dabei sagt er ganz viel nicht: Er verlangt keinen perfekten Glauben — nur Hingabe. Er fordert keine heroischen Taten — nur Annahme. Er verlangt nicht, dass du alles verstehst — nur Offenheit. Nur dass wir hinschauen — den Blick nicht von Ihm abwenden. Und vielleicht – oder sicherlich – die Hand nimmst, die sich dir entgegenstreckt.

Was nehme ich mit? Dass ich nicht alleine bin mit meinen Themen. Dass ich nicht der Einzige bin, der manchmal mehr Täter als Opfer ist – und dass genau dafür dieser Text da ist. Nicht, um mich zu verdammen. Sondern um mir zu sagen: „Ich kenne das. Ich habe das gesehen. Und ich trage es.“

Vielleicht geht es dir wie mir. Du kennst das Kreuz. Du kennst das Evangelium. Du hast es hundertmal gehört. Aber heute lese ich es anders. Persönlicher. Näher. Vielleicht sogar verletzlicher. Das möchte ich mit dir teilen. Das wir nicht nur einen Mann sehen, der leidet – sondern jemanden, der uns liebt, obwohl er uns besser kennt als wir uns selbst.

Und was bleibt?

Dass Gnade mehr ist als ein Wort. Dass Vergebung mehr ist als ein Konzept. Und dass dieser Text mehr ist als Prophetie. Er ist Einladung. Einladung, sich sehen zu lassen. Gehört zu werden. Und ganz langsam zu glauben: Ich bin gemeint.

Ich sag dir nicht, was du glauben musst. Aber ich sag dir: Schau hin. Und hör nochmal hin. Und fühl, ob da nicht doch was mitschwingt.

Vielleicht reicht das für heute.

Wenn du tiefer eintauchen willst, lies weiter. Die ganze Ausarbeitung wartet auf dich – ehrlich, durchdacht, mit Herz und Verstand.

Der Text:

Zunächst werfen wir einen Blick auf den Text in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis und können die unterschiedlichen Nuancen des Textes in den jeweiligen Übersetzungen oder Übertragungen besser erfassen. Dazu vergleichen wir die Elberfelder 2006 (ELB 2006), Schlachter 2000 (SLT), Luther 2017 (LU17), Basis Bibel (BB) und die Hoffnung für alle 2015 (Hfa).

Jesaja 53,5

ELB 2006: Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.

SLT: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.

LU17: Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.

BB: Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden.

HfA: Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt.

Der Kontext:

In diesem Abschnitt geht es darum, die grundlegenden Fragen – das „Wer“, „Wo“, „Was“, „Wann“ und „Warum“ – zu klären. Das Ziel ist es, ein besseres Bild von der Welt und den Umständen zu zeichnen, in denen dieser Vers verfasst wurde. So bekommen wir ein tieferes Verständnis für die Botschaft, bevor wir uns den Details widmen.

Kurzgesagt: Jesaja 53 gehört zu den klarsten prophetischen Ankündigungen des kommenden Messias im Alten Testament. Der Text spricht nicht in Symbolen, sondern erstaunlich konkret – über einen Knecht, der leidet, stellvertretend trägt und Heil bringt. Und das nicht als Nebenthema, sondern als zentrales Offenbarungsfenster auf das Herz Gottes hin.

Previously on Israel: Das Volk hatte einen langen, schmerzhaften Weg hinter sich. Auserwählt – ja. Gerufen zum Licht für die Völker – ja. Aber die Realität? Ungehorsam, Götzendienst, moralischer Verfall. Prophet um Prophet hatte gewarnt, gerufen, appelliert – doch die Worte verhallten. Schließlich kam das, was kommen musste: Gericht. Babylon. Zerstörung Jerusalems. Exil. Die scheinbar unzerstörbare Identität Israels – zerschlagen. Kein Tempel, kein Land, keine Ordnung. Nur das dumpfe Echo der Frage: Hat Gott uns verworfen?

Die Kapitel 40 bis 55 im Jesajabuch – oft das „Trostbuch“ genannt – antworten. Nicht mit einer Relativierung des Gerichtes, sondern mit einem Blick in die Tiefe der Gnade. Die Exilsgeneration hört nun: „Tröstet, tröstet mein Volk.“ Nicht, weil sie sich gebessert hätten, sondern weil Gottes Treue größer ist als Israels Untreue. Die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob stehen noch. Aber der Weg zur Erfüllung führt nicht über nationale Stärke oder politische Rückkehrpläne – sondern über etwas völlig Unerwartetes: einen leidenden Knecht.

Im konservativen Verständnis – wie es die klassische reformatorische und adventistische Theologie vertritt – ist dieser „Knecht“ nicht Israel im Kollektiv, sondern eine Einzelgestalt. Ein Mensch, der sich freiwillig erniedrigt, Schuld auf sich nimmt, und in seinem Leiden Heil schafft. Die frühe Kirche – und mit ihr viele jüdische und christliche Ausleger vor der Spaltung – sah hier klar den kommenden Messias angekündigt. Ein Messias, der nicht mit Schwert und Thron kommt, sondern mit Wunden. Jesaja 53 ist nicht allegorisch, sondern messianisch. Es ist kein Gedicht über die Tragik der Geschichte, sondern eine prophetische Vorschau auf das Kreuz.

Der religiöse und geistige Hintergrund ist tief geprägt vom Opferverständnis des alttestamentlichen Kultes. Das ganze Denken der Menschen war verwurzelt im Prinzip: Schuld braucht ein Opfer. Nicht aus Sadismus, sondern weil Gerechtigkeit und Gnade im Wesen Gottes nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Dieser Knecht ist das Opferlamm. Er trägt, was andere verschuldet haben. Und er bleibt nicht im Tod – am Ende sieht er „Nachkommen“ und „wird lange leben“. Die Verbindung von Tod, Sühne und neuem Leben ist zentral. Sie erklärt, warum dieser Text bis heute als das fünfte Evangelium bezeichnet wird – weil er das Kreuz vorwegnimmt, bevor es sichtbar wurde.

In dieser Atmosphäre – zwischen Gericht und Gnade, Schuld und Verheißung, Zorn und Heil – steht Jesaja 53 wie ein Leuchtturm. Nicht für sentimentale Hoffnung, sondern für einen gekreuzigten Messias, der von Anfang an Teil des göttlichen Plans war. Das war damals kaum zu glauben – und ist bis heute eine Herausforderung für jedes menschliche Denken.

Jetzt aber gehen wir eine Ebene tiefer und schauen uns die Schlüsselbegriffe im Urtext an – Worte wie „durchbohrt“, „getragen“, „Frieden“ oder „Striemen“. Sie öffnen das Herz des Textes – nicht nur literarisch, sondern geistlich.

Die Schlüsselwörter:

In diesem Abschnitt wollen wir uns genauer mit den Schlüsselwörtern aus dem Text befassen. Diese Worte tragen tiefere Bedeutungen, die oft in der Übersetzung verloren gehen oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir werden die wichtigsten Begriffe aus dem ursprünglichen Text herausnehmen und ihre Bedeutung näher betrachten. Dabei schauen wir nicht nur auf die wörtliche Übersetzung, sondern auch darauf, was sie für das Leben und den Glauben bedeuten. Das hilft uns, die Tiefe und Kraft dieses Verses besser zu verstehen und ihn auf eine neue Weise zu erleben.

Jesaja 53,5 – Ursprünglicher Text (Biblia Hebraica Stuttgartensia):

וְהוּא מְחֹלָל מִפְּשָׁעֵינוּ מְדֻכָּא מֵעֲוֺנֹתֵינוּ מוּסַר שְׁלוֹמֵנוּ עָלָיו וּבַחֲבֻרָתוֹ נִרְפָּא־לָנוּ׃

Übersetzung Jesaja 53,5 (Elberfelder 2006):

„Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.“

Semantisch-pragmatische Kommentierung der Schlüsselwörter

- מְחֹלָל (məchōlāl) – „durchbohrt“: Grundform ḥālal (חלל), in der Pual-Form: passiv, intensiv. Dieses Verb bedeutet u. a. „durchbohren“, „entweihen“, „verwunden“. Es trägt eine doppelte Konnotation: physische Gewalteinwirkung und kultische Entheiligung. In prophetischem Kontext oft im Blick auf Todesverwundung (vgl. Ez 28,9). Die Pual-Form legt nahe, dass dem Knecht das Leid aktiv „zugefügt“ wurde, nicht zufällig, sondern mit Absicht – eine gerichtliche Vollstreckung oder priesterliche Opferhandlung? Der semantische Raum öffnet Assoziationen sowohl zu Kult (Opfer) als auch zu Gericht (Hinrichtung). Motyer betont die intensive Passivität: Der Knecht „erleidet“ zutiefst das, was anderen zugerechnet wird.

- פֶּשַׁע (pešaʿ) – „Vergehen“: Ein stark forensisches Wort, das „rebellische Übertretung“ meint – nicht ein unbeabsichtigter Fehler, sondern willentliche Abkehr, Gesetzesbruch. Die pešaʿîm des Volkes sind der „Anlass“ für das Durchbohrtsein des Knechts. Gary Smith unterstreicht, dass dieser Begriff in den Prophetenschriften häufig mit Bundesbruch assoziiert ist – also nicht nur moralisches, sondern theologisches Vergehen.

- מְדֻכָּא (mədukkaʾ) – „zerschlagen“: Stammt von dākāʾ (דכא), meist in Verbindung mit Demütigung, Zerbrochenheit oder innerer Niedergeschlagenheit (vgl. Ps 51,19). Im Puʿal passiv – also wurde „zerschlagen gemacht“. Edward J. Young hebt hervor, dass dieses Zerschlagen-Sein sowohl körperlich als auch seelisch zu lesen ist – mit einer möglichen Anspielung auf den zerbrochenen Geist des Opfers (vgl. Jes 57,15).

- עָוֹן (ʿāwōn) – „Sünde/Schuld“: Anders als pešaʿ trägt ʿāwōn stärker die Bedeutung „schuldhafte Konsequenz“ – sowohl die Tat als auch die daraus resultierende Strafe. Es ist „Sünde mit Folgen“. Oswalt erklärt, dass ʿāwōn theologisch die Verbindung zwischen moralischer Übertretung und göttlichem Gericht herstellt – ein Schlüsselbegriff für den Sühnemoment dieses Verses.

- מוּסָר (mûsār) – „Strafe/Zucht“: Wortfeld von „Erziehung“, „Zurechtweisung“, aber auch „Züchtigung“. Die Septuaginta gibt hier „παιδεία“ (pädagogische Zucht). Das hebräische mûsār beschreibt hier die von Gott auferlegte Erziehungsstrafe – allerdings nicht zur Besserung des Knechts, sondern zur Wiederherstellung der anderen. Diese Umkehrung der Funktion ist dramatisch: Der Gerechte wird erzogen – aber für die Schuldigen.

- שְׁלוֹם (šālôm) – „Frieden“: Nicht nur „Abwesenheit von Krieg“, sondern ganzheitliches Wohlergehen, Versöhnung, Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Šālôm ist in Jesaja oft eschatologisch aufgeladen – ein Zustand, den nur der Messias herbeiführen kann (vgl. Jes 9,6). Dass dieser šālôm durch Strafe ermöglicht wird, ist theologisch tief paradox.

- חֲבֻרָה (ḥăḇurāh) – „Striemen/Wunden“: Pluralform von chāḇūr – wörtlich: „Schlagwunden“, „blutige Striemen“, wie sie durch Peitschenhiebe entstehen. Kultisch gesehen ist hier nicht nur körperliche Pein gemeint, sondern heilende Wirkung durch Verletzung – ein klassisches Paradox. Shalom Paul spricht von einer „soteriologischen Chiffre“, die körperliche Gewalt mit geistlicher Heilung verknüpft.

- נִרְפָּא (nirpāʾ) – „geheilt“: Nifal-Perfekt – passiv: „uns wurde Heilung zuteil“. Der Begriff raphaʾ hat einen heilsgeschichtlichen Resonanzraum – Heilung bedeutet hier Wiederherstellung der Gott-Mensch-Beziehung, nicht nur medizinisches Gesundwerden. Webb weist auf die kultisch-priesterliche Semantik hin: Der Knecht fungiert als Heilträger durch sein Opfer – ein priesterlicher Akt ohne Priestergewand.

Jesaja 53,5 ist keine poetische Übertreibung, sondern ein theologisch aufgeladener Nukleus des gesamten Evangeliums. Die semantische Tiefenschärfe der Begriffe offenbart eine radikale Stellvertretung: Der Knecht ist nicht nur Leidender, sondern Träger von Schuld, Zucht und Strafe – im Dienste einer Heilung, die nur auf Kosten seines Lebens möglich ist. Der Text steht im Spannungsfeld zwischen Kult und Gericht, zwischen Gerichtsvollzieher und Opferlamm. Dass die Strafe auf ihm lag – für unseren Frieden –, spricht nicht nur von Gerechtigkeit, sondern von einer Liebe, die bereit ist, die Konsequenz unserer Rebellion zu tragen. Diese Worte tragen nicht nur Bedeutung – sie tragen Erlösung.

Ein Kommentar zu Jesaja 53,5 in der Perikope Jesaja 52,13–53,12

„Doch er war durchbohrt wegen unserer Vergehen, zerschlagen wegen unserer Sünden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jes 53,5)

Wir stehen hier vor einem der dichtesten theologischen Knotenpunkte der hebräischen Bibel – einem Vers, der soteriologisch, prophetisch und literarisch an einem Punkt zusammenläuft, an dem sich das Alte und das Neue Testament wie zwei Ufer eines Flusses berühren. Jesaja 53,5 ist keine Randnotiz, sondern Herzstück einer Leidensperikope, die in der adventistischen Hermeneutik klar messianisch verstanden wird: Der Knecht ist nicht nur ein kollektives Symbol, sondern eine personale, prophetische Vorausschau auf den Messias – Jesus Christus. Diese Deutung gründet sich nicht nur auf neutestamentliche Rückbezüge (z. B. Apg 8,32–35), sondern auf eine konsequente heilsgeschichtliche Lesart des Jesajabuches.

Die Aussage, der Knecht sei „durchbohrt“ (məḥōlāl) wegen unserer Vergehen, greift das semantische Feld von ḥālal auf – ein Verb, das im Alten Testament sowohl für das physische Durchbohren (z. B. Num 25,8) als auch für kultische Entweihung (z. B. Lev 21,12) stehen kann. In Jes 53,5 wird diese Ambivalenz bewusst ausgespielt: Die Entweihung des Heiligen – der Gerechte leidet wie ein Unreiner – wird selbst zum heiligmachenden Akt. Die grammatische Form Partizip Pual zeigt dabei nicht nur ein abgeschlossenes Geschehen, sondern hebt die Leidenspassivität hervor – etwas, das ihm „angetan wurde“.

„Zerschlagen“ (mədukkāʾ) – ebenfalls ein Partizip im Pual – verankert das Motiv des Erleidens. Beide Partizipien stehen in Parallele zur Vergangenheit der vorherigen Verse und formen eine Zwischenebene: Der Knecht ist dauerhaft durch das Leiden gezeichnet, aber eben nicht passiv im Sinne von Opfer, sondern repräsentativ. John N. Oswalt beschreibt das als „voluntary identification“ – der Knecht stellt sich absichtlich unter das Gericht, das andere verdient hätten. Oswalts heilsgeschichtlicher Zugang, der die Einheit des Jesajabuches betont, macht deutlich, dass der Knecht nicht ein beliebiger Leidender ist, sondern Gottes auserwähltes Werkzeug zur Erlösung – im Sinne eines geplanten, prophetisch gestifteten Sühnemittels.

Der nächste Satz bringt eine theologische Tiefenschicht zum Vorschein, die in der Formulierung „die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden“ (mûsār šəlōmēnû ʿālâw) kulminiert. Das hebräische mûsār meint mehr als eine „Strafe“ im juridischen Sinn. Es ist „Züchtigung“ im Sinne erzieherischer, aber auch kultischer Reinigung – wie sie in Sprüche 3,11ff. und Hebräer 12,5ff. entfaltet wird. Der Text stellt hier also einen Zusammenhang zwischen erlittenem Gericht und wiederhergestelltem šālôm (Frieden) her – nicht als äußere Ruhe, sondern als ganzheitliche Wiederherstellung des Bundesverhältnisses zwischen Gott und Mensch. Hier zeigt sich ein heiligtumstheologischer Resonanzraum: Die mûsār des Knechts fungiert analog zum asham-Opfer (vgl. Jes 53,10), das im levitischen System als Wiedergutmachung und Sühne für Schuld eingesetzt wird. Nicht nur symbolisch, sondern effektiv.

Die Formulierung „durch seine Wunden sind wir geheilt“ (ûbaḥăbûrātāyw nirpāʾ-lānû) treibt diese Logik auf die Spitze. Das Verb rāpāʾ ist in der hebräischen Bibel weit gefasst – es meint sowohl physische als auch soziale und geistliche Heilung. In Jes 1,5–6 wird Israel als krank beschrieben, verwundet, unheilbar – dieselbe Bildsprache erscheint nun umgekehrt: Die Wunden des Knechts heilen die Wunden des Volkes. Als Adventist, lese ich diesen Vers im Licht einer „Heilung durch Versöhnung“, wobei die Wunde des Knechts nicht nur Mitleid erzeugt, sondern real transformative Kraft trägt – ein Thema, das sich in 1. Petrus 2,24 typologisch fortsetzt.

Ben Witherington III spricht von der „Offense of Substitution“ – der Skandalon, dass einer für andere leidet. Diese Spannung – Zumutung und Hoffnung – ist im Text präsent: Der Gerechte leidet, damit Schuldige entlastet werden. Doch bleibt dieser Gedanke nicht unreflektiert: 2. Kor 5,21 („er wurde für uns zur Sünde gemacht“) bringt dieselbe Logik ins Neue Testament – nicht als ethisches Vorbild, sondern als Heilswirklichkeit. Witheringtons Hinweis provoziert somit die theologische Auseinandersetzung: Ist Substitution nur ethisch unzumutbar oder theologisch notwendig? Römer 3,25 beantwortet diese Spannung mit dem Begriff hilastērion – Christus als Sühnestätte –, was wiederum auf die Kultlogik von Yom Kippur verweist (vgl. 3. Mose 16).

Was der Text damit entfaltet, ist eine Abfolge soteriologischer Stationen:

Züchtigung → Strafe → Durchbohrung → Wunde → Heilung → Frieden.

Diese Reihenfolge ist weder psychologisch noch rein metaphorisch zu lesen, sondern strukturell eingebettet in das priestergestützte Versöhnungskonzept des Alten Testaments. Edward J. Young insistiert hier zu Recht auf der Verbindung von Stellvertretung und realer Schuldübernahme – nicht als bloß ethische Inspiration, sondern als ontologische Veränderung im Status des Sünders.

Doch warum dieser Weg? Warum dieses Leiden?

Die Antwort liegt nicht in einem göttlichen Sadismus, sondern in einem göttlichen Gerichtsbewusstsein, das mit Gnade ringt. Der Knecht trägt das Gericht – nicht um es zu glorifizieren, sondern um es zu beenden. Und dabei wird deutlich: Das Gericht ist real, die Schuld ist nicht trivialisiert. Aber Gott nimmt sie auf sich. Das ist der theologische Skandal und die gute Nachricht zugleich.

Im Licht des ganzen Jesajabuches wird diese Dynamik noch klarer:

- Jes 1,4–6 beschreibt die kollektive Krankheit Israels,

- Jes 11 verheißt den kommenden „Spross“,

- Jes 61 bringt die Berufung des Messias, „die zerbrochenen Herzen zu heilen“,

- Jes 66 endet mit einem Gericht über die Gottlosen und Heil für die Völker.

Jesaja 53,5 steht somit in einem gewaltigen Spannungsbogen – als Kreuzpunkt von Prophetie und Versöhnung. Wer diesen Vers liest, sieht keine Theorie, sondern ein göttliches Wagnis: Die Schuld wird nicht verwischt, sondern verwandelt. Die Strafe wird nicht abgesagt, sondern getragen. Die Heilung wird nicht verlangt, sondern geschenkt.

Was bleibt, ist ein Text, der nicht erklärt werden will, sondern geglaubt. Und doch kann man ihn erklären – als ein Wort, das den Riss zwischen Gerechtigkeit und Gnade überbrückt.

Nicht durch Argumente, sondern durch einen, der „durchbohrt“ wurde.

KERN – Prozess

Mit dem KERN-Prozess wollen wir dem Bibeltext auf den Leib rücken – nicht oberflächlich, sondern existenziell. Was hat dieser Text mit meinem Inneren zu tun? Nicht aus Pflicht, sondern aus echtem Verstehen. Nicht als Anwendung, sondern als innerer Weg.

KERN steht für: Klarheit gewinnen, Erkenntnis vertiefen, Reaktion planen, Nachfolge leben – vier Schritte, die dich einladen, ehrlich, tief und offen mit dem Text zu arbeiten. Nicht theologisch abgehoben, aber auch nicht banal. Der Text ist nicht bloß ein Impuls, sondern ein Gesprächspartner. Und du bist eingeladen, dich auf dieses Gespräch einzulassen.

K – Klarheit gewinnen

Dieser Text konfrontiert – nicht mit einem Gefühl, sondern mit einer Realität: Gott geht ins Gericht – aber nicht mit uns, sondern für uns. Das ist eine Zumutung für jede selbstgerechte Haltung. Denn wer sich retten lassen will, muss zuerst zugeben, dass er verloren ist. Und wer Vergebung empfangen will, muss Schuld anerkennen. Der Knecht leidet nicht symbolisch. Er trägt. Er wird zerschlagen. Nicht weil es ihm so gefällt, sondern weil es notwendig ist – für den Frieden. Der Text reißt Illusionen ein: Dass wir es allein schaffen, dass Schuld einfach so verschwindet, dass Gnade billig sei. Was hier steht, entlarvt den Wunsch nach Erlösung ohne Kreuz.

E – Erkenntnis vertiefen

Was zeigt sich in diesem Text über Gott? Nicht nur, dass er Mitleid hat. Sondern dass er gerecht und gnädig zugleich ist – und dass beides seinen Preis hat. Gott ist nicht der, der Schwamm drüber macht. Er ist der, der selbst unter dem Gewicht der Schuld zusammenbricht – in unserem Namen. Das ist kein theatralischer Akt, es ist die Bewegung eines Herzens, das lieber leidet, als uns verloren zu geben. Und genau das ist die Spannung: Die Strafe, die uns hätte treffen müssen, trifft ihn – und bringt uns Frieden. Das ist ist radikal. Es zeigt: Gott liebt nicht mit Worten. Er liebt mit Wunden.

R – Reaktion planen

Was heißt das für heute – konkret? Vielleicht erst mal: Nicht sofort antworten. Sondern stehen bleiben. Hinhören. Aushalten. Denn wer zu schnell zur Anwendung springt, überspringt die Wahrheit. Der Knecht ist durchbohrt worden – nicht nur für die Menschheit, sondern auch für dich. Für mich. Und das zu glauben, bedeutet: Ich kann aufhören, mich zu verteidigen. Ich muss nicht besser dastehen, nicht heiliger wirken. Ich darf Schuld eingestehen, weil sie getragen wurde. Und vielleicht heißt das auch: Ich darf aufhören, andere zu verurteilen. Wer selbst Gnade empfangen hat, hört auf, Richter zu spielen. Die erste Reaktion könnte Demut sein. Oder Dank. Oder ein ganz leises „Vergib mir“. Oder „Danke“. Beides genügt.

N – Nachfolge leben

Wenn das, was hier steht, wirklich stimmt – dann verändert es alles. Nicht schlagartig. Aber substanziell. Dann ist Nachfolge keine Frömmigkeit, sondern ein Vertrauen auf das, was schon getragen wurde. Dann besteht mein Glaube nicht darin, möglichst gut zu sein – sondern darin, bei dem zu bleiben, der mich liebt, obwohl ich’s nicht bin. Und dann wird mein Alltag zur Antwort: Wenn ich verletzt werde, darf ich vergeben – weil mir vergeben wurde. Wenn ich Unrecht sehe, darf ich handeln – weil Gerechtigkeit nicht Vertröstung, sondern Hoffnung ist. Wenn ich müde werde, darf ich ruhen – nicht weil ich perfekt bin, sondern weil einer genug getragen hat. Für mich. Das ist Nachfolge: Nicht Leistung. Beziehung. Nicht Druck. Vertrauen. Nicht Stolz. Gnade.

Und jetzt: Stille. Kein neuer Gedanke. Keine große Pointe. Nur ein Satz, der bleibt: Die Strafe lag auf ihm – damit ich Frieden habe. Was heißt das – für dich? Jetzt. Heute. Ehrlich.

Zentrale Punkte der Ausarbeitung

- Gott geht ins Gericht – aber nicht mit uns.

- Jesaja 53 zeigt einen Gott, der sich selbst verwundbar macht. Der leidet – aber nicht für eigene Schuld. Er trägt, was wir nicht tragen können. Diese Bewegung ist nicht symbolisch, sondern soteriologisch – sie betrifft unser Heil, unsere Versöhnung, unsere Freiheit. Das Kreuz ist kein „Unfall“ – es ist Absicht. Der Knecht wird zerschlagen, damit wir heil werden.

- Sühne ist mehr als Vergebung – sie ist Wiederherstellung.

- Die hebräischen Begriffe wie mûsār (Züchtigung), meḥōlāl (durchbohrt) oder asham (Schuldopfer) zeigen: Es geht um echte Schuld, echte Strafe – und echte Wiedergutmachung. Nicht in Form von menschlicher Leistung, sondern als göttliche Selbsthingabe. Die Strafe trifft den Einen, damit die Vielen Frieden finden. Dieser Gedanke ist unbequem – aber heilsam.

- Der Knecht ist kein Idealbild – er ist real.

- Jesaja 53 bleibt nicht im Mythischen. Er redet von einer Person, nicht einer Idee. Eine Person, die sichtbar, angreifbar, leidend und schwach ist – aber genau darin Gottes Willen erfüllt. Der Knecht steht nicht außerhalb der Geschichte – er durchkreuzt sie. Die Botschaft ist nicht moralisch, sondern ontologisch: Gott wird verwundet, damit das Verhältnis zwischen ihm und uns heil wird.

- Heilung ist kein Versprechen auf Schmerzfreiheit – sondern eine neue Beziehung.

- Was durch die Wunden geschieht, ist nicht vorrangig körperlich, sondern geistlich und bundestheologisch: Die Beziehung, die zerbrochen war, wird erneuert. Nicht durch ein neues Gesetz, sondern durch eine neue Mitte – den Knecht. Seine Wunden öffnen den Raum, in dem der Mensch sich Gott wieder nähern kann, ohne sich zu verstellen oder zu verdammen.

- Gott offenbart sich im Unwahrscheinlichen.

- Der Knecht wird nicht erkannt. Nicht angesehen. Nicht verstanden. Und doch ist er das Zentrum des göttlichen Handelns. Der Text dekonstruiert jede Erwartung an einen machtvollen Messias – und führt mitten hinein in das Wesen Gottes, das sich gerade in der Ohnmacht als treu erweist. Das ist eine stille Revolution: Nicht Größe rettet, sondern Liebe. Nicht Macht triumphiert, sondern Hingabe.

Warum ist das wichtig für mich?

- Es verändert mein Gottesbild. Ich kann aufhören, Gott in den sicheren Kategorien von Erfolg, Macht oder Stärke zu suchen. Er hat sich entschieden, sich in Schwäche zu zeigen. Das ist nicht logisch – aber göttlich.

- Es verändert mein Bild von Schuld. Schuld ist nicht einfach nur ein schlechtes Gewissen. Sie ist eine Realität, die trennt – und die nur durch echte Versöhnung aufgehoben werden kann. Jesaja 53 zeigt: Es gibt einen Weg zurück. Aber er geht durchs Kreuz.

- Es verändert meine Beziehung zu Jesus. Er ist nicht nur Vorbild oder Lehrer. Er ist der, der meine Last getragen hat, bevor ich überhaupt verstanden habe, dass ich sie trage. Das verändert meine Haltung: weniger fordernd, mehr empfangend.

- Es verändert meine Vorstellung von Heilung. Nicht alle Wunden heilen sofort. Nicht alle Geschichten enden mit einem Happy End. Aber alle Wege, die durch das Kreuz führen, enden nicht im Tod. Es gibt Hoffnung – jenseits der Oberfläche.

Der Mehrwert dieser Erkenntnis

- Ich darf mich meiner Schuld stellen, ohne mich zu verlieren – weil einer sie schon getragen hat.

- Ich darf aufhören, alles verstehen zu wollen – weil Gott sich nicht erklärt, sondern hingibt.

- Ich darf ehrlich werden – mit mir, mit Gott, mit anderen – weil Gnade nur dort wirken kann, wo Wahrheit ist.

- Ich darf loslassen – die Kontrolle, die Fassade, das ständige „Besser-Sein-Müssen“ – weil der Knecht schon genug getan hat.

Kurz gesagt: Jesaja 53 ist kein Text für theologischen Streit – sondern für stille Kapitulation. Vor einem Gott, der tiefer liebt, als wir je begreifen werden. Wer sich auf diesen Text einlässt, lässt sich nicht nur belehren – sondern retten. Und genau deshalb bleibt er: unbequem, heilig, notwendig.