Fettgedrucktes für schnell Leser…

Einleitender Impuls:

Es gibt Entscheidungen, die man nicht trifft, weil sie einfach sind – sondern weil man spürt: Das ist richtig. Und manchmal steht man dann da, allein. Ohne Applaus. Ohne Schulterklopfen. Vielleicht sogar mit Gegenwind. Nicht weil man Ärger sucht – sondern weil man ehrlich bleibt. Jesus nennt diese Menschen glücklich. Nicht, weil sie leiden. Sondern weil sie bleiben, auch wenn es leichter wäre zu gehen.

Verfolgung klingt groß – und weit weg. Aber sie beginnt oft klein: im Unverständnis von Freunden. Im Kopfschütteln am Arbeitsplatz. In Momenten, wo du leise bleibst, weil du nicht weißt, ob du noch dazugehört. Jesus redet hier nicht zu Helden – sondern zu Treuen. Zu Menschen, die nicht alles erklären, aber alles tragen. Die lieben, auch wenn sie nicht geliebt werden. Die nicht zurückschlagen, sondern stehen bleiben. Für sie sagt er: „Euch gehört das Reich.“ Nicht irgendwann. Jetzt.

Das verändert, wie wir Leid sehen. Es macht es nicht harmlos – aber nicht mehr sinnlos. Die achte Seligpreisung ist kein Ruf zum Leiden – sondern ein Ruf zur Zugehörigkeit. Du bist Teil von etwas Größerem. Nicht weil du stark bist. Sondern weil du nicht wegrennst, wenn es weh tut. Und genau da, wo dich keiner versteht – da gehört dir das Reich. Still. Kraftvoll. Jetzt.

Fragen zur Vertiefung oder für Gruppengespräche:

- Wo hast du dich schon mal leise zurückgenommen, obwohl du gespürt hast, dass deine Überzeugung Raum gebraucht hätte? Diese Frage lädt dich ein, liebevoll ehrlich hinzuschauen – nicht im Sinne von „was hast du falsch gemacht“, sondern um herauszufinden, wo dein Mut vielleicht noch wachsen darf.

- Was würde sich konkret in deinem Alltag verändern, wenn du das Reich Gottes als Gegenwart begreifen würdest – nicht nur als zukünftige Hoffnung? Diese Frage bringt die große Verheißung des Textes mitten in deinen Tag – zwischen Kaffeetasse, Meeting und WhatsApp-Nachricht.

- Würdest du dich auch dann noch zu Jesus stellen, wenn es niemand sieht – und sich nichts ändert? Diese Frage berührt das Herz der Seligpreisung: ob Treue auch dann trägt, wenn es keine sichtbare Bestätigung gibt. Sie stellt nichts in Frage – aber sie stellt dich hinein.

Parallele Bibeltexte als Slogans mit Anwendung:

Jesaja 30,15 – „In der Stille liegt eure Stärke.“ → Gottes Kraft zeigt sich oft nicht im Handeln, sondern im Aushalten – gerade im Verborgenen.

Johannes 15,18–19 – „Wenn die Welt euch hasst…“ → Treue zu Jesus bedeutet nicht immer Zustimmung – manchmal ist Ausgrenzung ein Zeichen von Zugehörigkeit.

1. Petrus 3,14 – „Leidet ihr aber um der Gerechtigkeit willen…“ → Widerstand ist nicht das Ende der Geschichte – sondern der Ort, an dem Glaube Tiefe bekommt.

Offenbarung 14,12 – „Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen.“ → Es braucht Geduld und Vertrauen, um im Alltag an Gottes Maßstäben festzuhalten – auch wenn es unsichtbar bleibt.

Nimm dir Zeit. Vielleicht 20 Minuten. Und lass dich ein auf eine Auslegung, die nicht nur erklärt – sondern dich erinnert, dass du dazugehört.

Ausarbeitung zum Impuls

Wenn du magst, nimm dir jetzt einen Moment. Lass den Alltag kurz los, atme durch, und komm an. Vielleicht hilft dir ein einfaches Gebet, um dich zu öffnen für das, was kommt. Bete gern mit mir.

Liebevoller Vater, danke für dein Wort, das uns nicht beschönigt, was schwer ist – aber auch nicht zurückhält, was trägt. Danke, dass du Menschen siehst, die bleiben, auch wenn es wehtut. Du nennst sie glückselig – nicht, weil sie leiden, sondern weil sie dir gehören. Manchmal versteh ich das nicht. Aber ich möchte lernen, was es heißt, treu zu sein – leise, ehrlich, ohne Masken. Danke, dass dein Reich nicht laut beginnt, sondern oft da, wo keiner mehr hinschaut. Dass du genau da sagst: „Du bist mein.“ Ich wünsche mir, das nicht nur zu lesen, sondern zu glauben. Und dass dieser Glaube in mir wächst – still, echt, und mit dir. Im Namen Jesu,

Amen.

Und jetzt geht’s tiefer. Die Ausarbeitung lädt dich ein, hinzuhören, mitzudenken – und vielleicht ein Stück weiterzugehen.

Persönliche Identifikation mit dem Text und der Ausarbeitung:

In diesem Ersten Abschnitt geht es nicht darum, den Text zu erklären – sondern ihm zuzuhören. Es ist eigentlich der Letze schritt der Ausarbeitung gewesen, der den Ich nach allen anderen Schritten gegangen bin, die du danach lesen kannst… Ich versuche den Text zu sehen, zu hören zu fühlen und stelle mir die leisen, ehrlichen „W“-Fragen: Was spricht mich an? Was bleibt unausgesprochen? Warum bewegt mich das gerade jetzt? Ich frage mich, wie dieser Vers meinen Alltag berühren kann – nicht theoretisch, sondern greifbar. Und ich spüre nach, was das mit meinem Glauben macht – ob es trägt, fordert, tröstet oder alles zugleich. Am Ende suche ich nicht die perfekte Antwort, sondern eine aufrichtige Reaktion: Was nehme ich mit – ganz persönlich, im Herzen, im Leben, im Blick auf Gott.

Also, bereit?

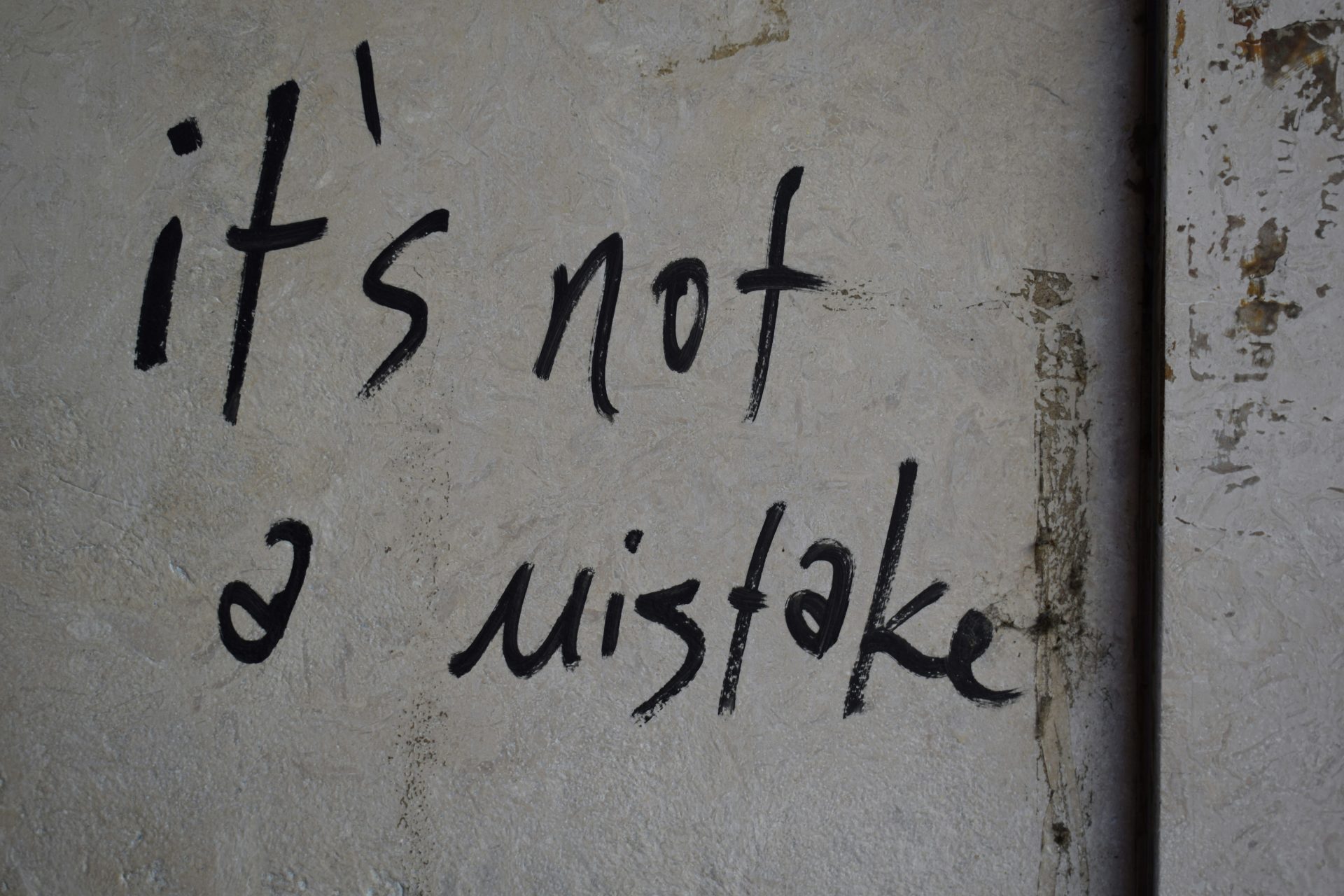

Ich spreche über die Perikope Matthäus 5,3–10. Und diesmal besonders über Vers 10 – die letzte Seligpreisung. „Glückselig sind, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Reich der Himmel.“ Was ich sehe? Ich sehe keine große Szene, kein Drama, kein Donner. Ich sehe einen Menschen, der bleibt. Obwohl andere gehen. Der nicht laut wird, obwohl es in ihm tobt. Ich sehe jemanden, der sich nicht rechtfertigt, der nicht alles erklären muss, sondern einfach da ist. Standhaft. Leise. Vielleicht innerlich zitternd – aber nicht weglaufend. Ich sehe einen Arbeitsplatz, in dem jemand für Fairness einsteht, auch wenn’s unpopulär ist. Eine Schulklasse, wo jemand freundlich bleibt, obwohl alle spotten. Eine Familie, in der einer still betet, obwohl keiner mitzieht. Und ich sehe Jesus, der nicht applaudiert, aber hinsieht. Ganz klar. Ganz nah. „Du gehörst zu meinem Reich“, sagt er. Nicht später – jetzt. Nicht irgendwann – sondern mitten in deiner Spannung.

Was ich höre? Keine großen Worte. Keine Predigt. Ich höre eher ein leises, ehrliches „Ich sehe dich“. Und vielleicht auch: „Ich weiß, wie es ist, wenn man nichts falsch gemacht hat – und trotzdem aneckt.“ Ich höre in das Schweigen hinein – in diese Zwischenräume, in denen Treue sich nicht laut äußert, sondern einfach bleibt. Ich höre auch die Gedanken derer, die sich nicht sicher sind: Ist das hier wirklich Gerechtigkeit? Oder nur mein Stolz? Muss ich wirklich still sein – oder wäre Lautsein dran? Und ich höre Jesus, wie er nicht alles auflöst – aber zu denen spricht, die mitten im Ringen stehen.

Was ich fühle? Eine Mischung aus Ruhe und Widerstand. Etwas in mir fühlt sich getröstet, weil diese Seligpreisung keine Leistung abverlangt – sondern eine Zusage ist. Eine Bestätigung an Menschen, die das Richtige tun, obwohl keiner klatscht. Und gleichzeitig spüre ich: Das ist unbequem. Weil es mich fragt, wo ich zu bequem geworden bin. Wo ich so angepasst lebe, dass keiner überhaupt merken würde, dass ich zu Jesus gehöre. Es ist keine Anklage – aber ein ehrlicher Spiegel. Diese Seligpreisung holt niemanden raus aus der Spannung – aber sie holt Gott mitten hinein. Und das verändert die Perspektive.

Zwischen den Zeilen sagt der Text: Es geht nicht um Opferkult. Es geht um Echtheit. Es geht nicht darum, leidend auf Beifall zu warten – sondern in Treue zu leben, selbst wenn keiner zuschaut. Und was er definitiv nicht sagt: Dass man sich Verfolgung suchen soll. Oder dass Schweigen immer falsch ist. Oder dass man nur dann „reichswürdig“ ist, wenn man leidet. Nichts davon steht hier. Im Gegenteil: Es ist ein Trost an die, die sich manchmal fragen, ob ihre leise Treue überhaupt zählt.

Warum ist das wichtig? Weil viele von uns nicht auf der Kanzel stehen. Nicht im Rampenlicht. Sondern einfach ihren Alltag leben. Und dabei an Punkten kommen, wo es innerlich schmerzt – weil Wahrheit nicht bequem ist. Weil Treue manchmal einsam macht. Weil Gerechtigkeit nicht automatisch gefeiert wird. Und dann – genau dann – sagt Jesus: Du gehörst zu mir. Zu meinem Reich. Nicht erst, wenn alles gut wird. Sondern schon jetzt.

Für meinen Glauben bedeutet das: Ich muss nichts beweisen. Ich darf ehrlich sein. Ich darf bleiben, wo ich bin, ohne mich zu verstecken – und ohne Held spielen zu müssen. Diese Seligpreisung macht keine Helden. Sie erinnert daran, dass Standhaftigkeit still sein darf. Und dass Gott gerade dort sieht, wo Menschen leise treu sind.

Was bleibt? Vielleicht die stille Frage: Was, wenn mein Schweigen manchmal weniger Treue ist als Angst? Aber auch die leise Hoffnung: Was, wenn meine kleinen Entscheidungen mehr bedeuten, als ich selbst ahne? Und genau das macht den Text so wertvoll: Er hebt nicht uns – er hebt das Reich. Und erinnert uns daran, dass wir dazugehören. Auch – und gerade – im Gegenwind.

Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du in der folgenden Ausarbeitung Worte, Gedanken und Hintergründe, die diesen Vers weiter entfalten – ehrlich, bibeltreu und mit genug Raum zum Mitgehen.

Der Text:

Zunächst werfen wir einen Blick auf den Text in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dadurch gewinnen wir ein tieferes Verständnis und können die unterschiedlichen Nuancen des Textes in den jeweiligen Übersetzungen oder Übertragungen besser erfassen. Dazu vergleichen wir die Elberfelder 2006 (ELB 2006), Schlachter 2000 (SLT), Luther 2017 (LU17), Basis Bibel (BB) und die Hoffnung für alle 2015 (Hfa).

Matthäus 5,10

ELB 2006: Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel.

SLT: Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel!

LU17: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.

BB: Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Denn ihnen gehört das Himmelreich.

HfA: Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben; denn ihnen gehört sein himmlisches Reich.

Der Kontext:

In diesem Abschnitt geht es darum, die grundlegenden Fragen – das „Wer“, „Wo“, „Was“, „Wann“ und „Warum“ – zu klären. Das Ziel ist es, ein besseres Bild von der Welt und den Umständen zu zeichnen, in denen dieser Vers verfasst wurde. So bekommen wir ein tieferes Verständnis für die Botschaft, bevor wir uns den Details widmen.

Kurzgesagt: Wir sind immer noch in Matthäus 5, ganz am Anfang der Bergpredigt. Jesus sitzt auf einem Hügel in Galiläa, spricht zu Menschen, die hungrig sind nach Sinn, nach Hoffnung, nach einer anderen Art zu leben – und er beginnt nicht mit Geboten, sondern mit Verheißungen. Die sogenannten Seligpreisungen sind wie ein neues Fenster in Gottes Welt: Wer scheinbar nichts hat, bekommt plötzlich alles zugesprochen. Und jetzt kommt der letzte Vers dieser Serie – der vielleicht unbequemste. Denn es geht um Verfolgung. Nicht theoretisch, sondern ganz real.

Previously on Matthäus 5: Wir haben gemeinsam die Verse 3 bis 9 durchbuchstabiert. Es begann mit den geistlich Armen, den Leer-Glaubenden, die Gott nichts vorweisen können – und gerade deshalb empfänglich sind für sein Reich. Dann kamen die Trauernden – nicht nur, weil sie Verluste tragen, sondern weil sie die Zerbrochenheit der Welt überhaupt noch wahrnehmen. Es folgten die Sanftmütigen, die sich nicht behaupten müssen, weil sie wissen, wem sie gehören. Dann der tiefe Hunger nach Gerechtigkeit – eine Sehnsucht, die sich nicht sättigt an Macht oder Moral. Danach die Barmherzigen, die nicht hart werden, obwohl das Leben es nahelegt. Die Reinen im Herzen – nicht makellos, sondern ungeteilt. Und zuletzt die Friedensstifter, die sich nicht raushalten, sondern mitten im Streit stehen bleiben. Jede dieser Seligpreisungen ist wie ein Pinselstrich im Porträt des Reiches Gottes – und jetzt folgt der letzte Strich: die Verfolgten.

Die Szene hat sich nicht verändert. Immer noch steht Jesus auf einem Hügel, wahrscheinlich am Nordufer des Sees Genezareth. Kein offizieller Ort. Keine Synagoge. Keine politische Bühne. Nur ein Rabbi, der zu einer gemischten Gruppe spricht – Jünger, Neugierige, Ausgestoßene. Viele von ihnen leben unter römischer Besatzung. Sie sind Teil eines Volkes, das auf Erlösung hofft – und sich fragt, wie diese Erlösung wohl aussehen könnte. In dieser Welt war Religion keine Privatsache. Sie war Teil der Identität, des Rechts, der Zugehörigkeit. Wer sich zu einem neuen Weg bekannte – wie dem, den Jesus hier eröffnet –, der stellte sich automatisch quer zum bestehenden System. Und das blieb nicht folgenlos.

Verfolgung war keine hypothetische Möglichkeit. Es war etwas, das viele dieser Zuhörer schon kannten – oder bald kennenlernen würden. Von religiöser Ausgrenzung über soziale Ächtung bis hin zu echter Gefahr für Leib und Leben. Wer sich öffentlich zu Jesus bekannte, konnte nicht damit rechnen, dass alle freundlich blieben. Und genau hier platziert Jesus seine letzte Verheißung: Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Nicht, weil Verfolgung schön ist. Sondern weil Gott auch dort nicht fern ist.

Der geistige und religiöse Hintergrund ist geprägt von Spannung. Das Judentum zur Zeit Jesu war vielfältig – geprägt von Pharisäern, Sadduzäern, Zeloten, Essenern und anderen Strömungen. Alle versuchten auf ihre Weise, treu zu bleiben in einer Welt, die ihnen oft fremdbestimmt erschien. Und jetzt tritt Jesus auf und spricht von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist – und doch genau hier beginnt. Das stellt Erwartungen infrage. Es ruft heraus. Es kostet etwas.

Und Jesus verschweigt das nicht. Er beendet seine Liste nicht mit Harmonie, sondern mit Härte. Und darin liegt vielleicht die größte Ehrlichkeit dieser Verse: Dass Nachfolge nicht immer gefeiert wird. Sondern manchmal auch Einsamkeit bedeutet. Widerspruch. Und Gegenwind. Doch genau dafür macht Jesus eine Zusage – die gleiche wie am Anfang: „Ihr gehört zum Reich der Himmel.“

Damit ist die Reihe der Seligpreisungen vollständig. Acht Sätze – wie acht Töne einer neuen Melodie. Und dieser letzte Ton ist rau, aber wahr. Er erinnert uns daran, dass Gottes Reich nicht nur tröstet, sondern auch herausfordert. Und dass Treue manchmal kostet – aber nie umsonst ist.

Als Nächstes schauen wir genauer auf die einzelnen Wörter des Verses: Was bedeutet eigentlich „verfolgt“? Und was meint „um der Gerechtigkeit willen“? Wir steigen ein in die Schlüsselwörter.

Die Schlüsselwörter:

In diesem Abschnitt wollen wir uns genauer mit den Schlüsselwörtern aus dem Text befassen. Diese Worte tragen tiefere Bedeutungen, die oft in der Übersetzung verloren gehen oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir werden die wichtigsten Begriffe aus dem ursprünglichen Text herausnehmen und ihre Bedeutung näher betrachten. Dabei schauen wir nicht nur auf die wörtliche Übersetzung, sondern auch darauf, was sie für das Leben und den Glauben bedeuten. Das hilft uns, die Tiefe und Kraft dieses Verses besser zu verstehen und ihn auf eine neue Weise zu erleben

Matthäus 5,10 – Ursprünglicher Text (Nestle-Aland 28):

μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Übersetzung Matthäus 5,10 (Elberfelder 2006):

Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel.

Semantisch-pragmatische Kommentierung der Schlüsselwörter

- μακάριοι (makarioi) – „glückselig“: Diesem Begriff sind wir in allen vorangegangenen Seligpreisungen begegnet. Makarios meint nicht ein zufälliges, weltliches Glück, sondern einen von Gott geschenkten Zustand der Begünstigung und Nähe. Die Wurzel liegt im alttestamentlichen ʾaschrê, also einem freudigen Ausruf über den Zustand derer, die Gott nahe sind (vgl. Ps 1,1). Es geht hier nicht um subjektives Empfinden, sondern um objektive Verheißung: „Wohl dem, den Gott segnet“ – auch wenn das Leben gerade das Gegenteil vermuten lässt. Die Form ist nominativ plural maskulin, richtet sich aber auf Männer wie Frauen gleichermaßen – gemeint ist die gesamte Gruppe der so Angesprochenen.

- δεδιωγμένοι (dediōgmenoi) – „verfolgt“: Das Perfekt Passiv Partizip von διώκω (diōkō) trägt viel mehr in sich als bloß „bedrängt sein“. Es beschreibt eine andauernde Folge aktiver Zurückweisung, verbunden mit dem Gedanken systematischer Ablehnung. Im profanen Griechisch kann diōkō schlicht „eilen, jagen“ heißen – im NT jedoch fast durchgehend im Sinne von feindseliger Verfolgung wegen Glaubensüberzeugungen. Das Perfekt zeigt, dass die Verfolgung abgeschlossen sein mag, ihre Auswirkungen aber andauern. Es geht also nicht nur um das Erlebnis selbst, sondern um den Zustand danach: die Wunde, die bleibt. Und das Passiv betont: Hier ist jemand nicht Täter, sondern Ziel. Ein Mensch, der für etwas leidet, was er nicht bereut – und dennoch nicht aufhört, dazu zu stehen.

- ἕνεκεν (heneken) – „um … willen“: Diese Präposition steht mit dem Genitiv und ist grammatikalisch alt und feierlich. Sie kommt besonders in Rechtstexten und Weiheformeln vor. Hier steht sie kausal-funktional – nicht „wegen einer Folge“, sondern wegen einer inneren Ursache oder Motivation. Jesus sagt damit nicht: „Wer zufällig verfolgt wird, ist selig“ – sondern: „Wer verfolgt wird, weil er Gerechtigkeit lebt.“ Die Motivation zählt. Es ist die Gesinnung, die die Handlung provoziert hat, nicht bloß das Ergebnis.

- δικαιοσύνης (dikaiosynēs) – „Gerechtigkeit“: Dieser Begriff ist uns bereits begegnet (vgl. Mt 5,6). Er meint nicht bloß soziale Fairness oder gesetzliche Normerfüllung, sondern im biblischen Sinn: das, was vor Gott richtig ist. Im AT hängt ṣədāqâ (hebräisch) immer mit Bundestreue und tätiger Verantwortung zusammen. Im NT steht dikaiosynē für eine Existenzweise, die sich an Gottes Willen ausrichtet – in Denken, Fühlen, Handeln. Wer nach dieser Gerechtigkeit lebt, stellt sich quer zu einer Welt, die nach anderen Maßstäben lebt. Und das macht angreifbar. Dass gerade dieser Begriff hier auftaucht, zeigt: Die Verfolgung trifft nicht die Aufständischen, sondern die Treuen.

- αὐτῶν (autōn) – „ihrer“: Dieses Genitivpronomen bezieht sich auf die Verfolgten – und bringt eine Betonung der Zugehörigkeit ins Spiel: Nicht irgendjemand bekommt das Reich. Es gehört genau denen. Die Form steht an erster Stelle im Satz – das ist im Griechischen Hervorhebung durch Wortstellung. Denen – und keinem anderen – gehört das Reich der Himmel.

- ἐστιν (estin) – „ist“: Präsensform von eimi, dem einfachen Verb „sein“. Und doch steckt darin eine theologische Spannung: Es heißt nicht „wird gehören“, sondern „ist“. Das Reich Gottes gehört ihnen jetzt schon – mitten im Schmerz. Das unterstreicht die paradoxe Logik der Bergpredigt: Verfolgung bedeutet nicht Gottesferne, sondern Königsnähe.

- ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (hē basileia tōn ouranōn) – „das Reich der Himmel“: Auch dieser Begriff ist bekannt aus Vers 3 – die erste und achte Seligpreisung umrahmen das Ganze wie ein literarisches Inklusionszeichen. Basileia meint nicht ein geografisches Reich, sondern eine göttliche Herrschaftsdimension. Das Reich der Himmel (statt: Gottes) ist typisch für Matthäus, der damit wohl aus jüdischer Ehrfurcht den Gottesnamen vermeidet. Es geht hier um die Sphäre der göttlichen Regentschaft, die beginnt, wo Gottes Wille geschieht – nicht erst in der Zukunft, sondern schon hier, mitten im Konflikt.

- τῶν οὐρανῶν (tōn ouranōn) – „der Himmel“: Pluralisch gebraucht – wie oft im Hebräischen – zeigt dieser Ausdruck nicht nur den Aufenthaltsort Gottes, sondern steht als Chiffre für die transzendente Weltordnung, in der Gottes Wille regiert. Es ist eine Erinnerung: Auch wenn diese Welt laut ist – die Himmel schweigen nicht.

Die sprachliche Spannung dieses Verses liegt in seiner Paradoxie: Verfolgung – normalerweise Zeichen des Scheiterns – wird hier zur Auszeichnung. Nicht, weil das Leiden heilig ist, sondern weil die Treue zählt. Die Seligpreisung richtet sich an alle, die ihre Integrität nicht aufgeben, auch wenn sie dafür zahlen müssen.

Damit ist der semantische Boden bereitet. Jetzt wenden wir uns dem theologischen Kommentar zu: Was bedeutet es, für Gerechtigkeit verfolgt zu werden – und was verheißt Jesus damit im Licht des Reiches Gottes?

Ein Kommentar zum Text:

Theologische Grundlage Matthäus 5,10

Die Welt nennt sie unbequem, manchmal sogar gefährlich. Menschen, die standhaft bleiben, wenn andere sich anpassen. Menschen, die an Gerechtigkeit festhalten, obwohl sie wissen, was es kosten kann. Jesus nennt sie selig.

„Selig sind, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Reich der Himmel.“ (Matthäus 5,10) Diese achte Seligpreisung bildet nicht einfach den Abschluss einer Reihe, sondern die entscheidende Wende. Die Perspektive kippt: von innerer Haltung zu äußerer Reaktion. Von der Verfassung des Herzens zu den Konsequenzen in der Welt. Und damit wird ein Spannungsfeld eröffnet, das nicht aufgelöst wird.

Das griechische Wort für Gerechtigkeit – δικαιοσύνη (dikaiosynē) – ist bei Matthäus vielschichtig. Es meint nicht in erster Linie „soziale Gerechtigkeit“ im heutigen Sinne, sondern die sichtbare, gelebte Übereinstimmung mit Gottes Willen. Eine Lebensweise, die sich an der Tora Gottes orientiert, aber – im Licht Jesu – auf das Herz zielt (vgl. Matthäus 5,20; 6,1.33). Für Matthäus ist Gerechtigkeit ein Tun, das aus einer veränderten Ausrichtung auf Gott fließt – öffentlich, konsequent, unbeirrbar.

Gerhard Maier betont diesen Punkt: „Es geht nicht um soziale Gerechtigkeit im modernen Sinn, sondern um göttliche Tsedaqah – eine Gerechtigkeit, die Gottes Charakter entspricht“ (Das Evangelium des Matthäus). Tsedaqah ist der hebräische Begriff für Gerechtigkeit – sie meint im Alten Testament die zuverlässige, barmherzige Treue Gottes im Bund. Wer daran teilhat, handelt in Treue – selbst wenn es gegen kulturelle oder politische Erwartungen geht. Gerechtigkeit wird zum Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Reich Gottes.

Doch diese Art von Leben bleibt nicht unbeantwortet. Matthäus verwendet das Verb διώκω (diōkō) – „verfolgen“. Ein Begriff, der physische, soziale und existenzielle Verdrängung beschreibt. Es geht nicht um bloßes Unverständnis, sondern um aktiven Widerstand. Craig Keener schreibt: „Gerechtigkeit hat öffentliche Konsequenzen – deshalb kommt es zur Verfolgung“ (Matthew). Für ihn ist klar: Wer Gerechtigkeit lebt, stellt ungewollt Machtverhältnisse infrage. Und das provoziert. Keener deutet dikaiosynē damit nicht als innerliche Frömmigkeit, sondern als reale Herausforderung der bestehenden Weltordnung – eine theologische Lesart, die auch in adventistischer Perspektive hoch anschlussfähig ist. Denn aus meiner Sicht als Adventist ist das Reich Gottes nie nur geistlich – sondern beginnt sichtbar in einem Leben, das Gottes Gebot und Verheißung ernst nimmt (vgl. Offenbarung 14,12).

Die achte Seligpreisung steht nicht isoliert. Sie wird in den Versen 11 und 12 fortgeführt – „Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen…“. Hier wird aus dem abstrakten „sie“ ein konkretes „ihr“ – und aus allgemeiner Gerechtigkeit wird Christusnachfolge. Joachim Gnilka weist darauf hin: „Der fehlende Artikel vor ‚Gerechtigkeit‘ zeigt: Es geht nicht nur um Jesu Gerechtigkeit, sondern allgemein um Reichstreue“ (Das Matthäusevangelium). Damit verbindet sich der ethische Lebensstil mit der Christusbindung – nicht entweder oder, sondern beides. Verfolgung erfolgt nicht für eine Meinung – sondern für die Treue zum Königreich.

Und doch: Die Verfolgung ist nicht Ursache der Seligkeit – sondern ihr Kennzeichen. Peter Fiedler schreibt: „Die Makarismen sind keine moralischen Anforderungen, sondern Zuspruch an eine leidende Gemeinde“ (Das Matthäusevangelium). Die Seligpreisung ehrt nicht das Leid an sich, sondern das Festhalten am Richtigen. Sie ist kein Aufruf zum Märtyrertum, sondern ein Trostwort an die, die bereits im Konflikt stehen. Ich lese darin eine starke Eschatologie – also eine Lehre von der zukünftigen Vollendung, die mitten in der Gegenwart beginnt. Denn die Zusage lautet nicht: „Euch wird das Reich gehören“, sondern: „Ihr gehört jetzt schon dazu.“

Das Präsens im Satz „denn ihrer ist das Reich der Himmel“ (autōn estin hē basileia tōn ouranōn) ist entscheidend. Die Zugehörigkeit zum Reich Gottes ist keine Belohnung am Ende, sondern Gegenwart inmitten des Leidens. Gnilka spricht von der „Inklusio“ der ersten und achten Seligpreisung – beide enden mit der gleichen Formel. Sie rahmen die anderen Makarismen ein und deuten damit an: Wer arm im Geist ist oder verfolgt wird, steht bereits im Raum der Königsherrschaft Gottes. Es ist dieser gegenwärtige Besitz, der Kraft zum Aushalten gibt.

Und dennoch – die Spannung bleibt. Wie kann ein gegenwärtiges Reich trösten, wenn sich äußerlich nichts verändert? Wie kann ein unsichtbarer Besitz standhalten gegen sichtbare Ablehnung? Fiedler greift hier Jesaja 25,8 auf: „Der Herr wird selbst die Tränen abwischen…“ – aber eben erst am Ende. Die Spannung zwischen Präsenz und Erfüllung ist das Merkmal der biblischen Hoffnung.

Für Matthäus ist das Reich Gottes nicht ein Ort, sondern eine Wirklichkeit, die mit Jesus angebrochen ist und in seinem Volk sichtbar wird. In matthäischer Eschatologie – also der Lehre von den letzten Dingen – ist die Gemeinde der Ort, an dem das Kommende schon jetzt Gestalt annimmt. Doch genau dadurch entsteht Verfolgung. Wer so lebt, wie das Reich denkt, lebt anders. Und wer anders lebt, wird auffallen.

Keener sieht diese Dynamik in prophetischer Tradition: „Die Verfolgten stehen in der Linie der Propheten – und damit im Schatten des Kreuzes“ (Matthew). Matthäus selbst schreibt in 5,12: „So haben sie auch die Propheten verfolgt.“ Das ist keine Nebensache. Es verweist auf die Berufung Israels, die auch auf die Gemeinde übergeht. Wer heute für Gerechtigkeit leidet, steht nicht allein – sondern in der Linie Moses, Elias, Jeremia.

Diese Dimension ist für mich besonders wichtig. Die Offenbarung spricht von einer „Geduld der Heiligen“, von denen „die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu“ (Offenbarung 14,12). Das ist keine heroische Leistung, sondern Ausdruck von Bundestreue in der Zeit des Endes. Die Verfolgung, von der Matthäus spricht, ist nicht zwingend physisch – sie kann subtil sein. Ignoranz. Verdrehung. Isolation. Doch sie bleibt real. Und sie fordert ein Fundament, das nicht aus Stimmung, sondern aus Schrift gebaut ist.

Was heißt das für heute? Die Seligpreisung spricht nicht in eine Katastrophe – sondern in den Alltag. Wer kompromisslos auf Gottes Gerechtigkeit ausgerichtet lebt, wird mit Brüchen rechnen müssen. Mit Reibung. Vielleicht auch mit Einsamkeit. Und doch: Es ist besser, mit leeren Händen in das Reich zu gehören, als mit vollen Taschen draußen zu stehen.

Ich ringe mit diesem Vers. Nicht weil ich ihn nicht verstehe – sondern weil ich fürchte, dass ich ihm ausweiche. Verfolgung ist nicht populär. Treue ist nicht bequem. Und doch fragt Jesus nicht, ob es angenehm ist – sondern ob es wahr ist.

Vielleicht liegt darin die Zumutung der achten Seligpreisung: Dass sie nicht von anderen spricht – sondern von mir.

Was, wenn manchmal das Ausbleiben der Verfolgung kein Zeichen von Gnade ist – sondern von Anpassung?

Zentrale Punkte der Ausarbeitung

- Verfolgung ist nicht das Ziel – sondern die Konsequenz gelebter Gerechtigkeit.

- Wer nach Gottes Gerechtigkeit lebt, wird irgendwann anecken – nicht weil er provoziert, sondern weil Wahrheit reibt. Jesus idealisiert das nicht, aber er verschweigt es auch nicht.

- Es geht nicht um ein Leiden um des Leidens willen, sondern um das Bleiben bei dem, was richtig ist – auch wenn es kostet.

- Gerechtigkeit ist mehr als ein innerer Wert – sie wird sichtbar.

- Der Begriff dikaiosynē meint keine abstrakte Rechtschaffenheit, sondern ein Tun, das aus einer Gottesbeziehung fließt.

- Gerechtigkeit zeigt sich da, wo Menschen gegen den Strom leben, ohne sich über andere zu stellen.

- Das Reich gehört denen, die leise treu sind.

- Diese Seligpreisung ehrt nicht Heldentum, sondern standhafte Treue inmitten von Druck, Spott oder Missverständnis.

- Nicht alle Verfolgung ist sichtbar – aber jede stille Entscheidung für das Richtige zählt in Gottes Augen.

- Die Verheißung ist gegenwärtig – nicht erst zukünftig.

- „Denn ihrer ist das Reich der Himmel“ – nicht wird sein. Die Zugehörigkeit beginnt nicht am Ziel, sondern im Jetzt.

- Gerade in der Spannung, im Aushalten, im Nicht-Verstanden-Werden, wird Gottes Nähe konkret.

- Der Text schützt vor falscher Frömmigkeit.

- Keine Romantisierung von Leid. Kein Ruf zum Opferkult. Sondern: Ein Zuspruch an die, die bleiben, obwohl es schwer ist.

- Verfolgung ist kein Prüfstein für Spiritualität – aber Treue ist das Merkmal echter Nachfolge.

Warum ist das wichtig für mich?

- Es gibt mir eine neue Sicht auf das, was ich oft als Scheitern empfinde. Vielleicht bin ich nicht schwach, sondern treu – und das reicht.

- Es hilft mir, leise Treue zu würdigen. Ich muss nicht immer laut sein. Ich darf einfach bleiben.

- Es öffnet meine Augen für die Menschen, die im Hintergrund treu sind. Für die, die nicht gesehen werden – aber von Gott erkannt sind.

- Es fordert mich heraus, zu fragen: Wo bin ich zu bequem geworden? Und wo ist vielleicht genau das mein Ruf – treu zu sein, selbst wenn’s keiner feiert.

Der Mehrwert dieser Erkenntnis

- Ich muss Verfolgung nicht fürchten – aber ich darf sie ernst nehmen.

- Ich erkenne, dass Gerechtigkeit kein Konzept ist, sondern ein Lebensstil – konkret, unbeirrbar, kompromissbereit nur in der Liebe, nicht in der Wahrheit.

- Ich finde Trost in dem Gedanken: Das Reich Gottes beginnt dort, wo Menschen ehrlich leben – auch wenn’s kostet.

- Und ich darf wissen: Meine Zugehörigkeit zu Gott ist nicht fraglich, wenn es schwer wird – sondern vielleicht gerade dann am stärksten.

Kurz gesagt: Wer bleibt, auch wenn es weh tut, steht nicht außerhalb – sondern mitten im Reich Gottes.